今再びの第三アリーナ。IS学園一年1組2組の生徒達が固唾を呑んで見つめる中、対峙し浮かんでいるのはただ二つ。

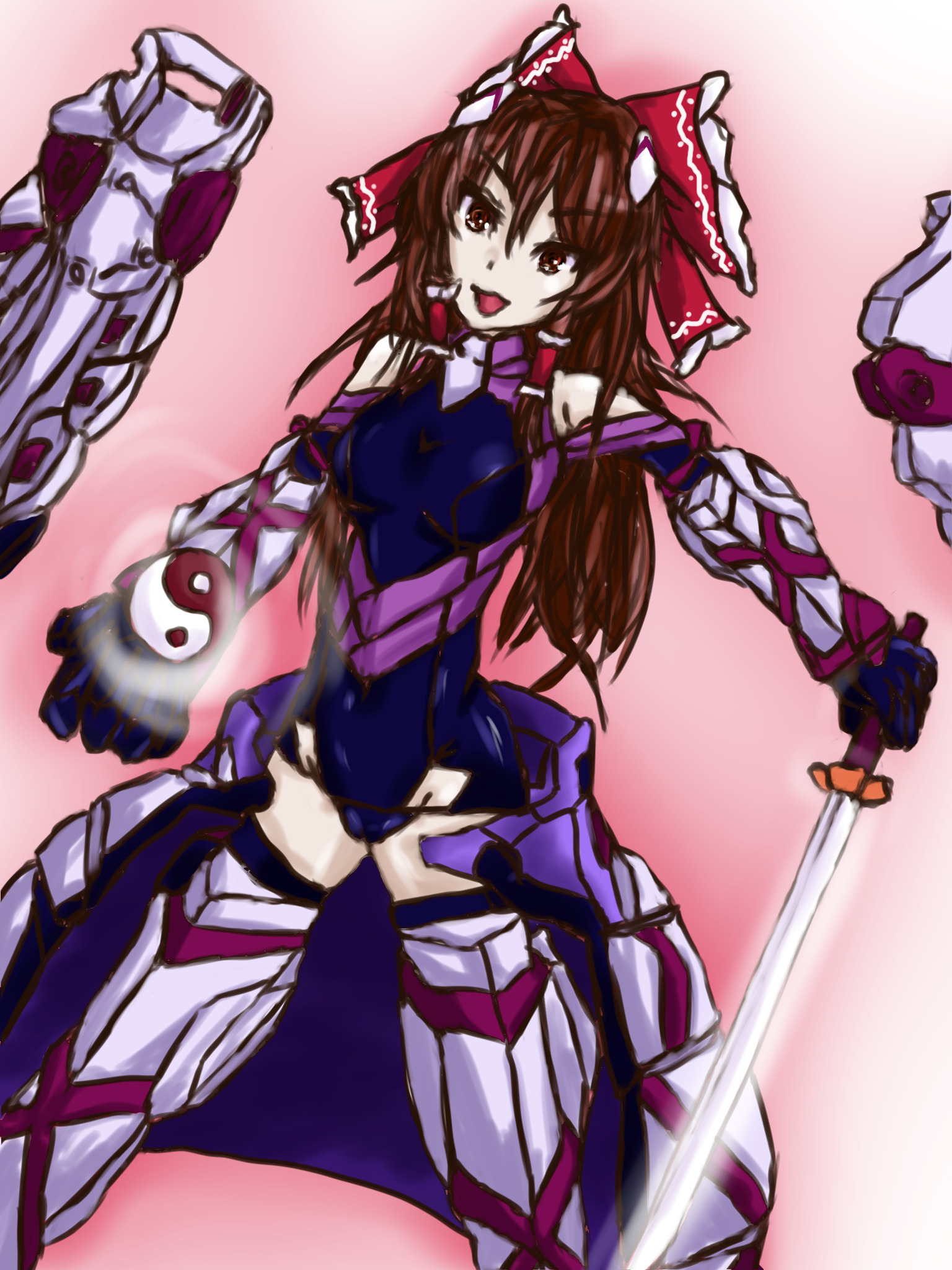

赤を主とした第三世代型ISを纏う凰鈴音は、目の前のありふれた白き第二世代ISを身に着けふよふよとしている霊夢を強く睨みつける。

専用IS|甲龍《シェンロン》の装備の一つである青龍刀、双天牙月の柄を過剰な程に強く握りながら、苛立たしく鈴は吐き捨てた。

「ふぅん……そんな|時代遅れ《骨董品》のISで本当にあたしの前に出てくるなんて、随分とナメてくれるみたいじゃない」

「骨董品ねぇ。まあ、このISがポンコツでも何でも、そんなのどうでもいいのよ」

「はぁ?」

飛んできた軽口を、しかし霊夢は何時もの様子でかわしていく。|傾国傾城《かぐや》にも劣らぬ美人は、甚だしい怒りの前で整ったまま。

ただセンサー類の感度の無闇な良さを再び少し気にしてから、それですら何ですらどうでもいいかのように言う。

「要するに――――あんたより長く飛んでいれば良いだけでしょ?」

ISでの戦闘。それは相手のシールドエネルギーを削り切った時を勝利とする。それで負けた相手が何もいきなり飛べなくなるわけでもない。

だが、霊夢は一人空に自分だけ飛び続けると言う。つまりそれは|鈴《邪魔》を墜とすという宣言と同じだった。

一年足らずで国の顔となるほどのエリートどころではない才能の塊、負けを忘れて久しい少女はそんな暢気にツインテールを怒気に逆立たせ、凶悪に表情を変える。

「上等っ!」

そう、中国の国家代表候補生相手にこれだけの啖呵を切る相手だ。何一つ遠慮することはないだろう。ジャブなど要らない。最初から|全力《ストレート》だ。

世代差というよりも最早桁違いと言ってもいい火力。それが鈴の指揮のもとにて炸裂する。|龍咆《衝撃砲》の不可視の弾丸が数多、霊夢に向けて幕と飛んだ。

それは、霊夢と鈴が矛を交える一日前。2組の教室は大層ざわついていた。

何しろ、2組にやって来た転校生が挨拶の後に、それじゃあ後はクラス長の博麗さんの言うことを聞いてね、という担任の先生の言を拒絶したからだ。

転校生が睨みつけるはクラスの代表。それに驚く金髪美人を他所に、鈴は言う。

「……先生ったら酷くないですか? あたしが居ない間にクラス代表を決めちゃうなんて」

「ふぅん? ……なるほど、そうねぇ……確かに、凰さんが学園に来ると本格的に決まったのは入学式より前だったわ。凰さんが不在の間に委員等を決めちゃったのは不満かしら?」

「ええ、とっても」

「そう……」

不満を隠そうともしない鈴に、担任も困り顔を作る。そこに愉快を隠しているのに気づけたのは、霊夢一人だけだった。

殆ど初対面でそんな内心なんて想像もしない鈴は、続けて考えていた文句を次々に口にする。似合わない臭い演技も全て、白黒つけるために。

「それに、クラス長ってクラス対抗戦に代表として出るみたいじゃないですか。でも1組はイギリス代表候補生がクラス長と聞きました。ちょっと強敵ですよね。それと勝負するのなら、中国代表候補生のあたしが適任じゃないかなーって」

「一理は、あるかしら。でも、博麗さんもとってもISの操縦が上手だし……困ったわ」

「そうですか……なら、模擬戦をして、勝ったほうが代表となる、というのはどうです?」

「1組でも似たようなことをやったし、否とは言いにくいけど……でも、この時期アリーナを予約することは簡単ではないし、どうしようかしら?」

寮の前での騒動を知っている2組の多くの白々しいものを見る視線を知らずに、薄い胸を張る鈴。

だが彼女の考え通りにとんとん拍子に進んだ話。それが少し教師の悩みに揺れる。

首をかしげて碧眼をぱちぱちとさせる、年齢不詳。どうにも胡散臭い様子の担任をげんなりと見据えながら、霊夢は嫌々話を継ぐ。

「先生」

「なに、博麗さん?」

「明日、1組との合同授業がありましたよね。そのコマを私達に使わせて貰えませんか?」

「ああ、確かにあったわね。先に予定してる実戦訓練の準備としての合同飛行訓練を行う予定だったけれど……うん、多分大丈夫ね」

織斑先生がゴネたら年功序列を使えばいいし、と零す2組担任。ここに、彼女のブリュンヒルデを上回る年重が明らかになった。

幾つもの驚きの目に微笑んで、先生は霊夢と鈴に向けて言う。

「でも流石に一コマ丸々は、駄目ね。三十分。その間に相手のシールドエネルギーを多く削った方が勝ち。それでいいかしら?」

「はい!」

「分かりました」

元気の良い返事と、ゆっくりとした言葉。青と赤の視線。その二つの主は相反し、そうして視線合わすことなく、翌日に半刻ばかりの間ぶつかり合うのだった。

ISが飛ぶための空は広く、その中で一方の攻撃ばかりが轟き続ける。

龍咆を止めずに双天牙月を全力で振り続ける、そんな轟音の塊のようになっているのは鈴だった。

つまり反する霊夢は防戦一方の筈である。攻撃一つなく、宙にあるばかりのそれを見て、国家代表候補生は呟く。

「そんな……嘘、でしょ?」

唖然と、しかし隙一つない堅牢さを攻撃によって披露したままに、鈴は目の前の奇跡の軌跡に目を瞠る。

重火力の連続。それは起こりから不明な筈の衝撃波を主体とした攻撃だった。勿論、速度で劣る打鉄に近寄り至近での剣舞だって披露している。

むしろ、止めどない不可視の至近弾に、本来ならば蜂の巣どころかあっという間の墜落こそが当たり前の筈だった。

だがしかし、霊夢は端々攻撃掠めさせながらも、大体を無事にしたまま宙にある。空を、《《ふんわり》》と飛び続けていた。

「鬱陶しいわね……」

だが当然のことながら、捌き切っている霊夢だって大変だ。なにしろ殆ど人力でもって、機械によって拡張された人間を相手取っているのだから。

霊夢はテンポ外れに反応を探ろうとする機械の全ての煩わしさを、無視し続ける。

ハイパーセンサーの感度はあまりに遅い。そんなものよりも勘に任せた方が霊夢にとってよっぽど早いのだ。

そうして、胡蝶は空に踊る。綺麗なままに、徒手空拳を遊ばせて。

「何よ……何よこれっ!」

火力に綻びはないままに心大きく乱させて、鈴は叫ぶ。

美麗断じる刀を華麗に避けるその、あり得なさ。空気を読むなんていうどころではない。

完全に、霊夢は空気そのものだった。当たらない、切れない、紛れでしかない。

勿論、砲撃斬撃の一部は霊夢の軌跡を|掠めて《グレイズして》いる。だがその音色の全てが幽か。まるであってないかのように、少女は空に健在だった。

轟音の騒々の中で霊夢は、声を張る。

「凰……あんたの想いってこの程度?」

「んなわけ、ない、でしょっ!」

リーチが足りない。いやそれ以前。兎に角間近にあるのに距離があるという異常事態。

自然、鈴は双天牙月の二刀を機能を用いて一体化させてバトンのように動かさんとし始める。

柄と柄をくっつける、そのあってないかの隙間。

それを見つけた霊夢は、微笑んでそれを展開した。速度は大したものではない。だが、一拍の間隙にその剣は顕現した。

「葵――っ!」

それは打鉄の初期装備。ただ一振りの、近接ブレード。一夏の持つ雪片弐型と比べものにならない程のなまくら。

だが、それを持つものが博麗霊夢であるという、ただそれだけで、その剣はあまりの鋭さを持って輝いた。

少女は怖じ気を覚える相手の足りない弾幕へ押し入り、振りかぶる。

「こう、かしら?」

「なぁっ!」

そして、一閃。ただ一度の剣の移動。だがそれは、霊夢の中の|手本《箒の剣閃》を軽々超えた無量の威力となって空を断じる。

だからそれはまるでバターを切ったかのような滑らかさだった。

一つになっていた筈の青龍刀は、霊夢の手により両断される。

そして返す刀で肩部のユニット――龍咆――を切り裂いて、再び。

「次は、こんな感じだったわよね」

「あ――」

目に焼き付いた先日の箒の上段からの振り下ろしの物真似が、霊夢の天生を足した上で、鈴に向けて煌めいた。

少女の瞳が、恐怖に瞬く。

「知ってるわよ」

「本当、ですの?」

鈴の言を聞いて、セシリアは驚いた。

昨日はご飯吹きつけちゃってごめん、と食事の最中に隣にやってきた少女に対しての三々五々の会話の後。

自己紹介の後に互いが国を負う身分と知って、そしてセシリアは数時間前に霊夢と彼女が仲違いしたというファンクラブ会員仲間からの情報から鈴に探りを入れたのだ。

だが、霊夢の名前を出したことに嫌がる鈴に、霊夢さんは悪い方ではありませんわ、とセシリアが伝えたところに、答えはそんなこと承知の上であるとの返答。

思わず首を傾げるセシリアに、エビフライを齧りながら、鈴は続ける。

「あたしだってバカじゃない。分かってんのよ……あいつが悪くないってことくらい。――――どうせあれ、折れそうだったあたしを励ますための嘘なんでしょ?」

「状況を伝え聞くに……そうかもしれませんわね」

セシリアは、頷く。そもそも、霊夢は悪心を持つほどに複雑ではない。単なる、真っ直ぐだ。それでいて、怠惰。

だから、そんな彼女がわざわざ挑発をしたというのであれば、そうある必要があったということだ。

セシリアはそう信じているし、怒りの後に我に返った鈴も、薄々ながらそう考えたのだった。そもそも、一夏は悪いやつの言うことを丸呑みするような人間ではないのだし、と思って。

二尾のエビの尻尾に苦戦しながら、徐々に鈴はボルテージを上げていく。

「それに大体、本当にあいつが一夏に陰口言ってたとしたって、振られたらそりゃ信頼勝ち取れなかったあたしが悪いってこと。そんなの……考えるまでもないの!」

「……そう、でしょうか……」

「はは。あんた優しいわね……そう、オルコットに篠ノ之……こんな堅物そうで優しい二人に好かれてんだもの、博麗は確かに悪いやつなんかじゃないんでしょうね……」

鈴は、そう言って目を下ろす。すると、次第に視界が悪くなっていく。

湿潤は落ち込んで、瞳を揺るがす。どうしようもなく、泣きたいほどの感情が、少女の内に暴れていた。

「でも、でも、あたしだってバカになりたい時だってあんのよ! 間違ってても、止めらんない時だってあんの!」

零して、叫んで。それでも足りない。

恋している。愛してもいるのかもしれない。それを今更止められるか。

もし止めてしまったら。そこまで考えてから、鈴はぶるりと震えた。

「それに第一! あたしから|一夏《恋》を奪おうとするのは、何だって敵だっ!」

少女にはもう二度と失くしたくないものがある。だからこそ、鈴は止まらない。恋敵を睨むのは、当然だった。

それに何よりこの気持ちを、誰かに受け止めて欲しくって。彼女は足掻く。

「あ」

「上手いわね」

あの剣を避けられた。それに、鈴は驚く。恐れる心に反して動いた身体は、腕部小型衝撃砲、崩拳を発動させることに成功していた。

紛れもない、ラッキーパンチ。意志と身体が相反した、僅かな行動阻害にしかならないそれに、霊夢の勘は反応か遅れた。

だから彼女は打鉄の白きシールドの一部に凹みを付けることとなる。

衝撃によって開いた距離。しかしそれを物ともせずに、霊夢は再び向かい来る。それを、過剰なまでに少女は恐れた。

「いや、いやっ……!」

先程までの修練の業はどこへやら。剣の鋭さに怯えた鈴の動きはまるで駄々になる。

弾幕は、酷く醜く作り上げられていった。

「やりにくいわねっ」

だが、心が遅れていてもその身体の反応は優れている。身体が勝手に動く、を地で行く少女は恐れに対する最適解を思考要らずで行った。

不断であり、ズレている。そんな、調子をとてもではないが合わせられない見えない弾の群れに囲まれて、次第に打鉄のシールドエネルギーも目減りしてきた。

これがもし、霊夢生身であればもっと当たり判定が狭くて楽に戦えたのだろう。だがしかし今彼女は余計な荷物を抱えてしまっている。だから、続ければ削れるものだってあるだろう。

勿論、鈴のこんな戦い方は続くものではない。このまま消耗戦を続ければ、勝つのは霊夢で間違いなかった。

「仕方がない、か」

だが、そんな終わり方、誰にとっても望ましくないものだ。

霊夢は渋る一夏と約束している。あの子の気持ちは私が受け止める、と。友達の友達は、友達だっていいだろうから、と。

だから、彼女は気にしなくなる。被弾とか、回避とか、そんな全ては本当にどうでもいいことだから。

それは隙間を縫うのではなく、空に流れる行為。

ただ、博麗霊夢は空を飛んだ。それだけで、誰もが彼女から目を離せなくなった。反比例するかのように、攻撃行為の何もかもが、少女から遠くなっていく。

やがて、霊夢は彼女へと辿り着く。

「本当に――――私なんかに負けちゃ、駄目じゃない」

「きゃっ!」

それは、博麗霊夢という少女の本音。彼女は恋する女の子に克って欲しかった。

だが、軌跡も残らぬ剣閃幾度。甲龍は、葵によって断たれて墜ちた。

あたしは、泣く。だって、悲しくって。

そう、あたしはずっと悲しかったんだ。父さんと母さんが別れてからずっと。

最愛が無残になってしまうことなんて、見たくなかったのに。もう、二度と見たくなんてなかったというのに、どうして。

「信じたいのに……恋が駄目になるのをまた見るのなんてあたし、やだぁ……」

恋も愛も失くして、父さんと母さんは、憎み合った。そんなの、辛い。悲しいんだ。

そして、結ばれなければあたしと一夏の恋がそうなってしまうかもしれないと思うとまた、悲しくって。

あたしはぐすぐすと、泣き続ける。

「……はぁ。全く」

そんなあたしを、上から見下げる視線があった。

むっとして、私はすっかり赤くなった目を向ける。そうしたら、彼女は。嘘みたいに綺麗な女の子は。

「凰。そういやあんた、制服の肩のところ改造してたわよね……私はあれ、結構いいセンスだと思うわよ」

そんなことを、言った。ぽかんとするあたしを他所に、博麗霊夢は続ける。少し、頬を染めながら。

「凰は、私のこと嫌いでしょうけど。私は、あんたみたいな人間、嫌いじゃないわ」

「あたしは……」

分からない。あたしは、この子が嫌いなのだろうか。真っ直ぐにあたしを見つめる博麗を、嫌いになって本当にいいのか、分からない。

「だから――――何度でもぶつかって来ていいのよ。私はそれが、嫌じゃないから」

そう言った博麗は目を細めて口の端が僅かに上がっていて。遅れてそれが、彼女の笑顔だと気づいたの。

何だかとても身近に感じたそれに、あたしは思わずつられてしまったわ。

そしてあたしは涙をどこかへやってしまって、言ったの。

「ふふ。……あたしは、しつこいわよ?」

恋愛以外の情だってある。それさえあれば決してあたしは一人ぼっちにならないのに、そんなことだって忘れてた。

だから、|それ《友情》を思い出させてくれた博麗に、あたしはもう少しだけ甘えてみようと思うんだ。

あたしは、彼女に手を伸ばした。

コメント