クラス対抗戦。本来ならば、専用機持ちの生徒ばかりが注目されるこの大会にて、今回本命と目されている少女は、どこの国にも企業にも専用機を譲り受けて貰っていない一般生徒だった。

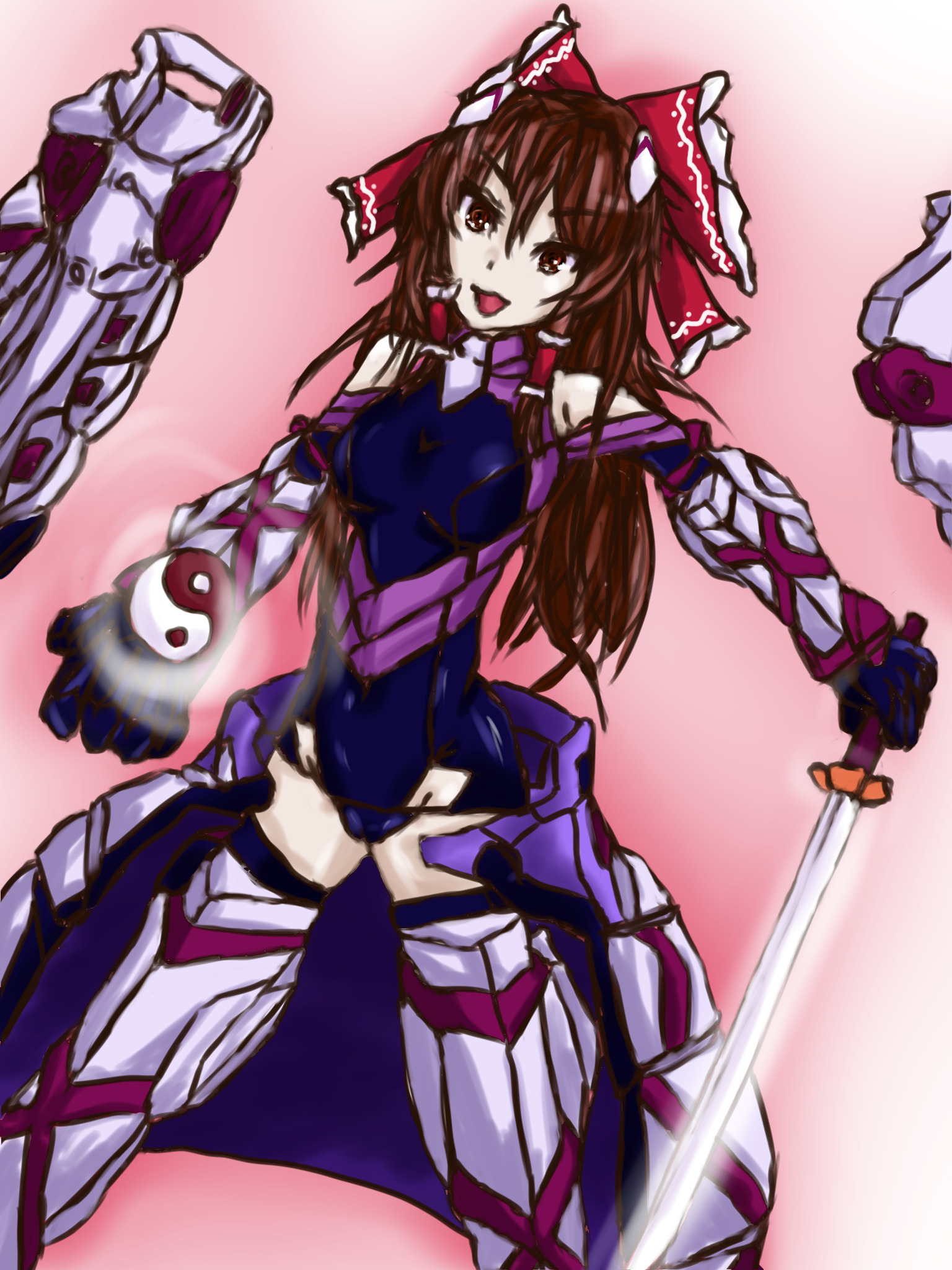

その名は博麗霊夢。こと、一年生の間で絶対の最強と噂されているのが、彼女だったのだ。

曰く先生よりも上手く飛べる、曰く専用機持ちからブレード一本でクラス代表の座を守りきった、曰く唯一の男子生徒を入学早々に墜としている、等など。

そんなどれも眉唾な話ばかりが当たり前のように広がっていたがために、上級生等は半信半疑で聞くしかなかった。

だがそのうちに、噂話を聞いただけの皆も、そんな生徒は果たしてどのような見た目をしているのか気になり直に見に行く者も多く現れるようになる。

多くが最強の織斑千冬の類似を想像した。生き写し、とまでは行かなくても強者に通じるものはあるのではないかと。しかしそんな険のある少女の妄想は、現実と大きく反して、先輩方を驚かせることになるのだ。そして、話題は加熱する。

曰く、彼女は剣も持てそうにない可憐。次にはそんな文句が噂の俎上に上がることになった。

「いやー、現実は小説よりも奇なりと聞くけれど、本当ねえ。噂通りの華奢……いや、そうでもないかな。見た目が綺麗すぎるからそこに過度の線の細さを想像してしまうだけで、別にやせ細っているわけじゃないわね」

でも羨ましいくらいに、いかにも少女って感じのスレンダーさね、と続けるのはここIS学園の生徒会長。名前を更識楯無と言った。

彼女は含んだような笑顔が似合う、水面の涼で染め上げたかのような髪色が特徴的な二年生である。

楯無は、今回の対抗戦のために雑に書類仕事をこなしてから観戦に来たのだった。

だが、一度生徒会長権限を使うことを考えてしまったくらいに、第二アリーナは超満員。出遅れたが何とか滑り込んで入ったところ、楯無は長い水色髪のよく見知った後ろ姿を見つけていた。

のほほんとしたよく知る顔と一緒に観戦している彼女を見て取れる位置にてそっと、楯無は立ち見を始める。

折角あの子が入学してくれたんだからこの問題もなんとかしないとなあ、と楯無の心は悩むが、しかし瞳は自然と抜群の存在へと吸い寄せられていく。

「っ――!」

少女としての完成形、可憐を帯びた博麗霊夢は空に当てはめられることにて、大輪と化す。

そして、その軌道は数々の上手な|円状制御飛翔《サークル・ロンド》を見てきたロシア《《代表》》でもある楯無ですら、絶句するほどの無垢。

対応力を見る限りマニュアル制御である筈なのに、その所作は機械的をすら超えた汚れ一つ容れられないほどの純潔ぶり。

あんな美麗に、点でも線でも当てられる筈がないのだ。一面すらも伺えない単調では博麗霊夢に触れることなど叶わない。そもそも攻撃の全てが無聊に思えるほどに、その飛行は完成していた。

「これは……いい後継候補の登場ね」

視界の端にて愛する妹――日本代表候補生――が、霊夢のその凄まじい空を飛ぶ能力に驚き開いた口に手の平を添える姿が楯無にも見てとれる。

姉妹揃って、きっと同じ|思い《驚き》なのだろう、現在の学園最強は微笑んだ。そしてその全体の実力すら察して楯無は、笑顔で次代の台頭を喜ぶ。

裏側に作為が絡まるどうにもきな臭い現況にあって、彼女が|専用機持ちではない《有事の戦力にならない》ことを、少し残念に思いながら。

愛用の扇子を顎に当てながら、対暗部用暗部、更識の当主は回転率の高いその頭脳を悩ませ、こてんと首を傾げる。

やがて、結論が決まった彼女は、眼前にて《《針山》》となって墜ちていくビットのことすら気にせずに、独りごちるのだった。

「うーん……ちょっかい、早めちゃおうかしら?」

楯無はおもむろに扇子をはらりと開いてその中身『巧遅拙速』の四文字を披露する。そして、彼女はこれからの|ちょっかい《余計なこと》を画策し始めるのだった。

セシリア・オルコットにとって、博麗霊夢とは一番の好敵手であり友達である。そして、何よりも至極の目標だった。

霊夢がIS操縦だけでなくほとんど全てにおいて群を抜いているというのは、普段を共に過ごしている間に重々承知している。

だが、何よりセシリアが惹かれたのは、その飛行の何にも囚われない自由さ。読めなさは狙いをつけるものに対し、上等な羽ばたきとなって|幻惑《魅了》する。

あれには、当てられない。当てたくもない。そして、実際にやってみたところで掠りもしないのにはもう、喜色しか湧かなかった。

先手伺う自分の思考すら読まれているような直感の動き。そこに無理も無様も一向に見て取れないのにはセシリアも称賛の言葉しか思いつかない。素直に、少女の口は動いた。

「ふふ、流石ですわね。わたくしのスターライトmk-Ⅲの狙いを察するだけでなく、ブルー・ティアーズの四つの砲口の位置すら察しているかのように射線から逃れている……一瞥もせずに、そう出来ているのは不思議ですわ」

「まあ、何となくタイミングが分かるってだけよ。後は適当。……ていうか、|ブルー・ティアーズ《IS》に|ブルー・ティアーズ《BIT》っていう武器が積んであるの? ややこしいわね……」

「それは、その通りかもしれませんわね……」

霊夢の言に、柳眉をひそめるセシリア。IS蒼の雫の六つ雫のようなビットの名前が蒼の雫とあっては、確かに惑う気持ちが起きもする。

操縦しているセシリア本人も、今はその名称を気に入っているが、最初の頃は違和感を覚えていたものだ。

そんな雑な会話で気が抜ける、その合間に思い出したかのように霊夢は動き出す。僅かな身じろぎ程度。しかし、それが二人の間の距離を埋める。

「じゃあ、慣れてきたし、こっちからも行くわね」

「っ、射撃兵器!」

射出、いや投じられたそれは、|ブルー・ティアーズ《ビット》の一基に深々と突き刺さった。セシリアは疾く、ハイパーセンサーを集中させて認めたそれの形を、埋もれた内側へのスキャニングまで駆使して判じさせる。

そして、認められたのは、大きく鋭くも、真っ直ぐなばかりの凶器の形。メイドが使っていた金属の編み棒をバカでかくさせたようなそれを見て、セシリアは呟く。

「これは、大きな針、でしょうか……」

「ご明察。じゃ、次行くわよ」

「くっ!」

畳針を杭のように太くして更に尖らせたようなその針を、霊夢は打鉄の豊富な|拡張領域《バススロット》から次々と取り出していく。指の間に挟んだ針となって形成すそれらは、都合三つずつ同時に真っ直ぐ飛んでくる。

前回の鈴との戦いの際に霊夢が、打鉄の装備の一つであるアサルトライフル|焔備《ほむらび》を使用しなかったことから、射撃は苦手と判断していたのだが、だとしてもまさかこんな代替手段を持っていたとは。

思わぬ遠距離攻撃手段に、大きく避けるセシリア。ふわりと、不格好なサークル・ロンドの動きの合間に霊夢はどこか満足気に距離を詰めていく。

「まあまあね」

ISは指先に尖りがデザインとしてあるために少し扱いにくいかと思いきや、むしろパワーアシストもあって針を気楽に投じられることに霊夢は喜びを覚える。

彼女の手元にて、三つの輝きが瞬いた。そして、その度に衝撃とともに突き刺さる|実体弾《針》がブルー・ティアーズのビットの内側を損ねていく。その連続の速度の高さには、遅れて対応して打ち出すビームでは損ねきれない。

次第に、浮遊機能すら覚束なくなって、墜ちるビットが幾つか出ていく。三つのレーザービットの破壊を確認してからセシリアはむしろ自分の身を盾にするかのように一基を後ろにした。

そして、何故か止まった霊夢の次の動きを注意深く観察する彼女を他所に、少女は独り言つ。

「期待してなかったけど、あの企業意外とやるじゃない」

そう、企業専属に誘われた際に新武装のアイディアとして提案してみていたのだ。未だ霊夢の勧誘を諦めていない企業が試しにIS用に作ったのだと送ってきた針、それを彼女は喜んで使っている。

もう一度、手を一振り。それだけでライフルの側面で受け止めなければシールドエネルギーを損ねられて居ただろう皆中が三度。打鉄に無数に詰め込まれた針、それを霊夢が投じた際の命中精度の高さに驚き、セシリアは思わず溢した。

「どうやって……ただ投げているだけの様に見受けられますが……」

「そりゃ、ISの補助まであるんだし、投げりゃ何処にでも刺さるでしょ」

「普通は当たりませんし、ブルー・ティアーズの装甲は素人の投擲物で穴が開くほど柔ではありませんわ! 一体霊夢さんの何処に、そんな馬鹿げた怪力があるというのです――っ!」

そう。そもそも、棒状のものをおもむろに投じただけで対象に刺さるわけがない。空気の抵抗やらで、途中で落ちてしまったり、そもそも真っ直ぐとすら中々いかない筈である。しかし、霊夢は一投目から深々とビットの内部を毀損するまでに打ち込めていた。

今も、立て続けに投じられるそれは直線的ながら非常に高い命中率となっている。いや、外れすらも誘うための紛らわしだとしたなら、霊夢が針で奏でる意図は全て叶えられているとも言えた。

レコード針は粛々と、輪舞曲の終わりを告げる。針鼠と化してきたライフルに向けた半身の装甲を痛めさせ、セシリアがまさかの遠距離戦で敗北する、そんな意外な終止記号が置かれる前に。

「っ!」

「なっ!」

アリーナの遮断シールドを突き破り、そのノイズは盛大に落ち込んできた。

「―――皆、落ち着きなさいな」

安全だと思い切っていた学園に突如として現れた侵入者にパニックになりかけ、熱を帯びた観客達に正に水滴のように広がる静かな言葉一つ。

何時もの茶目っ気は何処へやら。あまりのカリスマ性によって、その場は瞬く間に掌握される。

皆が皆、声の主を見て安心を覚えていく。それは希なるその綺麗に心奪われたがためだけでなく、そも|更識楯無《学園最強》は、有事の今において何より頼れる一人と知られているためだった。

間近の妹から向けられる、どこか怯えるような視線を気にしないように振る舞いながら、迎えるように手を広げ、楯無は《《彼》》へ向かって続ける。

「一夏くん、でいいかしら? ここの遮蔽フィールドは、いくら貴方の|武器《雪片弐型》でも継戦が難しくなるほどにエネルギーを込めないと切り裂ききれないわよ? 無駄なことは止めなさい」

そう。楯無は想い人の危機に面して既に白式を展開し刀にエネルギーを纏わせている一夏に対して、そう忠告したのだった。

エネルギーが供給されることで展開し続けているアリーナの遮断シールドに対して、いかにそのアンチ武器であっても裂くのは労が要る。しかし、酷く焦った様子の一夏は、半ば食って掛かるように、返す。

「そんなの、やってみなければ……分からないでしょう? それに、バリアーを無効化出来る筈の雪片ですら難しいくらいに頑丈な遮蔽フィールドを突破するレベルの火力を持つISなんて、霊夢達が危ない――!」

こんな問答なんてどうでも良い。今直ぐにでもシールドを突き破って大好きな彼女の助けになりたかった。

勿論|セシリア《友達》のことだって気にかかるが、一夏にとって今や|博麗霊夢《想い人》は大切すぎた。

鮮烈過ぎる、恋の味。それにやられて、正史の恋に燃えた彼女らのように、ISを展開する際の諸々の規約すら彼は忘れた。自分が役に立つか立たないかはどうでも良く、ただ愛する人が心配に過ぎた、そのために。

だが、それを察しながらも、努めて冷静に楯無は言う。

「もっともね……でも、あのよく分からないISの攻撃がもし来てしまったら、ここの皆は危ないでは済まないわよ?」

そして、彼女は怯える周囲を示すかのように瞳を向ける。振り向き、彼もやっと気づいた。

一夏の周りにあるのは、立ち向かうことすら選ぶことの出来ない、ただの生身の子供達。そんな彼女らが無力の手を握りしめあって震えている、そんな姿を見て、一夏は愕然とした。

「っ! それは……ああ、そうだ。何、間違えてんだ俺。守りたいものと、守るべきもの、理想と現実のどっちを見るかなんて決まってんのにっ!」

そして一夏は疾く、雪片に無闇にエネルギーを纏わせることを止める。

一夏は、守りたかった。それは自分が守られている側であって、守る人を神聖視してそうなりたいと考えていたからでもある。

だがしかし、それは悔しくも、その守られることの嬉しさ、そしてその安心を知っていたから、それを他にもしてあげたくなったからでもありはしなかったか。

それを思うに、今の自分は何だ。ただ叶いもしない好きを守ることばかりに気を取られて、周囲の助けを必要としている人間を無視していたなんて。

それはなんて愚かなのだろう、と思い改め、一夏は次に自分が為すべきことを考え始める。そしてその時、一夏を放って互いのクラス代表の応援し合いながら駆けていった箒と鈴が向かった方角から、轟音が轟いた。

「あら、丁度良く、反対側に専用機持ちの子が居たみたいね。一夏くんは気が変わったなら、同じように、ロックされているでしょう近くの扉を壊して皆の逃げ場を確保してくれないかしら?」

遠くを見据えて、楯無は言う。部分展開していたISのセンサーを使い僅かに煙が漂うひしゃげた扉に向けて、案内を務めているポニーの少女を認めて微笑んで。

楯無の言の通りに動き始める一夏。折り重なるように集まっていた生徒達に退いてもらいながら扉に刀を向ける彼は一度振り向いて、聞いた。

「貴女は……どうするんですか?」

「ふふ。貴方は知らないでしょうけど……生徒会長というのはね、生徒の皆を助けるためにあるのよ。――ここ、テストに出るから、よく覚えておいてね」

皆を守るように改めてISを展開しながら、それこそ迷える男の子だって助けちゃうんだから、と戯ける彼女の背中はどうにも、頼もしかった。

「なによこいつ……」

「ターゲットロックされていますわ! お気をつけて!」

それは、不明だった。中に入っているだろう人物を伺わせないほどの装甲を持ったIS。

霊夢は何時ぞや、自分がISスーツを恥ずかしがったことを思い出す。なるほど、こいつはシャイな見た目である。決してその酷いセンスから真似したくはないが。

そう思っていると、相手は何も語ることもなく、攻撃を開始した。霊夢が察して動いたその後の軌跡に、太い光線が下手な絵を描く。

「っ、問答無用って、いいじゃない。やりやすくって」

敵対が分かりやすければ、それだけ容赦はいらなくなるから。そう考えながら宙を泳いで少女は見に努める。

相手は覆われたが故の、無貌。その全身装甲に、甲虫のイメージが重なる。頑ななまでの防御は最早理解を拒絶するかのよう。

露出度が高いのも何だけれど、こうまで硬質で全体防御しているのも格好悪いわね、と霊夢は思い、観察を続ける。そして、熱線を回避すること二度。

遮蔽シールドに命中したら再び穴を開けかねないレベルのとんでもないビームの威力をすら気にせず、下方から見入っていた彼女は、ふと気づいた。

「さっきから胸元に動きがまるでないわね……ひょっとして……試してみようかしら。セシリア、もっと上に避けといて!」

「分かりましたわ! 霊夢さんは何を……」

「ちょっとね……これでどう?」

セシリアが浮上しても、乱入機の視線は霊夢へと固定したまま遠距離攻撃を続ける。或いは仮面の下では動きがあるのかもしれないが、不気味なまでに端からはうかがい知れない。

そんな様子を確認してから、霊夢は相手の|頭部の中心《目があるはずの場所》へ正確に針を投じる。しかし、針の先端は届けどもその内に入ることもなく、カチンと音を立ててから地に落ちていった。

だがその様子を見て、霊夢は確信して言う。

「やっぱり、《《避けなかった》》か」

「あ……そういうこと、ですか。反射行動もないなんて……このISは……」

「十中八九、無人ね」

センサーがうるさいくらいに攻撃を察させる筈だ。そも、|針《鋭いもの》が眼前に飛んできて避けないなんて普通の神経ではありえない。

しかし、相手が攻撃をただ危険度として捉えるだけの代物で、それからすると針が脅威とならないレベルの威力に調整されていたとしたらどうだろう。きっと、避けることすらしないのではないか。

そう。正しく機械的な判断を目撃した霊夢とセシリアはその中身の無さを感じ、遠慮の意味の無さまで解した。

だから、見向きもされていないセシリアはビットとライフルの砲口を一点集中させることを決めて、霊夢は針だけでなくブレード・葵をその手に顕した。

「機械だとしたら、壊すまでは止まらないでしょうね……思い切り行くしかないか。ただ、射線を他の生徒に向けるのは危険ね。セシリア。あんたはそのまま高所に陣取ったまま、援護射撃お願い」

「分かりました。霊夢さんは、どう位置取るおつもりですの?」

「あいつの下から攻めてみる!」

自分にばかり向いている攻撃。それを思えば基本的にビームの方向は下方以外に散らないだろう。そして、上に下から攻めれば挟み撃ちにもなるだろうと、霊夢は瞬時に考えた。

そして、彼女はここでギアを上げる。地面が融解してしまう程の温度は、紙一重で避けるにはあまりに熱い。地面スレスレを泳ぐように飛ぶのはまた、難度が高かった。

「ったく! 面倒ね!」

だが、それがどうしたというのだ。幾ら汗をかこうが難しかろうが、それでも空を飛ぶのを止める理由なんてない。

だって、自分が墜ちてしまったらあんなにも自分達を応援してくれた子たちが危険に晒されてしまう。そんなの、認められるはずがなかった。

それに、このうるさい平穏を壊されて、霊夢はむかっ腹が立っていた。だから、彼女は空を飛ぶ。

光線の威力に流され針は届かず、機械の速さによって離された道は遠いまま。セシリアの火力も撃ち抜くには足りていない。しかし諦めることなく霊夢は飛んでいく。

その泳ぐ軌跡は機械ですら先読みできぬ奇跡となり、そして次第にそのファインダー越しに、超越者の心すら惑わせていく。

「はぁ……」

そして次第に大義も忘れ、彼女は誰彼の思惑からも離れていった。綺麗は続いて、歪みを忘れる曲線の連続は最短距離を進むよりなお早くなり、太いばかりのビームの直線はただの眩い空の飾りと化していく。

そんな最早《《能力》》とすら呼称しても良いだろうとんでもない個性によって、空で危険は危険を失い、霊夢はただ空に揺蕩うばかりとなる。

「――追いついた」

やがて、速度に大差がある二機のチェイスは、霊夢が追いつく形で終わる。

汗が一つ煌めく。その間隙に先から二機が遠距離から打ち込み続けシールドエネルギーを削り続けた結果、一つ敵の胸元に挿し込めた針の上に、霊夢は更に針を正確に重ねて打ち込んだ。それは、正にクサビを打ち込むのと同じ。先端は深く相手に刺さり入る。

「これで、どう!」

そして霊夢はその上から二段重ねの針の先端が《《致命的な部分》》に届くように、斬撃を重ねた。

衝撃に、あまりに凝り固まった装甲が、開く。それは、蝶が羽化する時のように、劇的だった。

「今、ですわっ!」

そして、この時を彼女は上方から待ち構えていたのだ。セシリアは、虎の子であるミサイルビットを開放する。

吸い込まれるように二基は装甲の内側の脆い部分へと飛んでいった。次の瞬間、轟音を立ててそれは威力を発揮する。ひび割れたそれを侵食し、威力は内側から殻を喰い破っていく。

火炎散らしながらバラバラに墜ちていく、中身のない相手――ゴーレム――の散華を見届けながら、霊夢は独り言ちた。

「……流石に、《《動力源》》っぽいのを壊したからには、もう動かないでしょうね」

心臓を壊した後で動くものなどない。けれども、もしかしてこの機械が妖怪的だったら。妖怪なんて《《もう》》この世にいないというのに、霊夢はそう危惧する。

だから、セシリアが抱きついてその身を振り回してくるまで、霊夢はその残骸を見つめ続けたのだった。

「いやぁ。やるかな、とは思ってたけどコアまで壊しちゃうかぁ。霊夢ちゃんは流石だねー!」

そんなこんなを全て、見届けたのは一羽のうさぎ。天才過ぎて最早ルナティックな彼女は自分の作品を壊されたことに大喜び。

むしろあんなものを台無しにしてくれてありがとうとでも言わんばかりに狂喜した。完璧に作った不完全。それに確りと役目を全うさせてくれたことは、親として嬉しいものだったから。

そしてそして、ぴょこんと兎は一歩先を行く。

「そう、私の二人目の愛すべき|妹《後継》、最期にしてはじまりの幻想。それでありながら……空を飛ぶ程度のもの」

この世界では『赤月』、引いては天災の力に一度怯えてしまった友への執着はもう薄い。代替が要った。そして、それは偶々最愛の側にあって、とても都合が良かったのだ。

まこと、暇つぶしには。

「霊夢ちゃんは、私なんかよりずっと上手に――――世界を壊してくれるよね?」

言い、篠ノ之束は壊れた笑みを華として、開かせた。ずきり、と刺さった胸元の針を忘れて。

コメント