第七話 笑窪

最近あまり彼女が、笑っていなかった。違いはただ、それだけの筈だったのに。

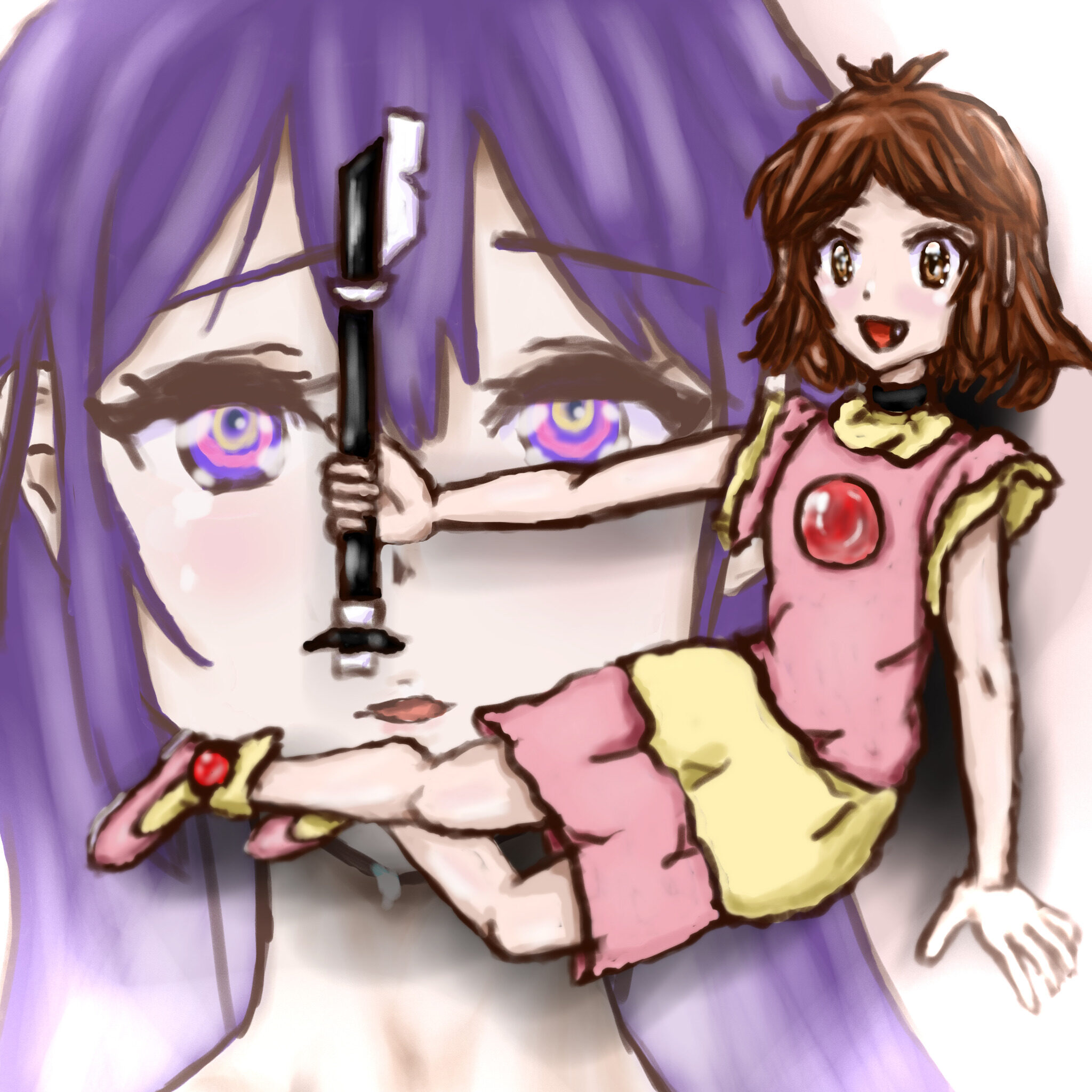

「魔物、弱いね!」

「強かったら私、戦わないよ」

「それもそうかー。痛いことされちゃったら、困るものね」

夜。空のあいつらから透過してきた月の光を浴びながら、私は三度目の魔物退治の帰り道、そんな会話をして歩く。影を左右に遊ばせながら、心は私の歩みの余所で行ったり来たり。私の電話による要請で夜な夜な家から抜け出してきた、その禁忌感をどうにも彼女は気に入っているようだ。笑顔の花から、上機嫌な言葉が響く。

「すてっきーと二人で夜更かしなんて悪いことするの、楽しいね!」

「まあ、それでも魔物を倒すのは、多分良いことだと思うけれど」

「あ、そうだった。良いことのために悪いことをして……うーん。こころちゃん、いい子なのか悪い子なのか分かんないね!」

「ふふ……そんなもの、だよね」

聞き、コンビニエンスストアに置かれた青い蛍光を見上げて、私は微笑みながらその是非を思う。ばちりばちりと、羽虫は熱に向かって死んでいく。きっと、人の為は、正しいばかりではない。

善悪は、不明だ。そう、関わり薄く一方的に危害を加えてくるとはいえ、果たして魔物を殺して平気にしていて、本当に良いかどうかも私には分からない。だが、そんな曖昧こそが、傾きを許すもの。揺れがなければ人は動かずに、私は戦えない。

分からないから、自分のために、断じよう。魔物は悪で、だから善く私達は戦うのだ。そう、決めた。

「ねー?」

「何?」

そうこう考えていると、先でけんけんしていた心は疑問を浮かべながら、振り返った。焦げ茶より暗く陰った瞳と、私は目を合わせる。

「魔物って思ったより出てこないよね。普段から、これくらいなの?」

「そうね。多分、ここらに落ちてくるのは一週間に、一度か二度」

あれだけ空に広がっているのだから恐らく落ちてくる触手はこの町ばかりではない。だが、高位や煩雑な情報の重みに引かれているのだとしたら、こちらに集中している可能性もあるだろうか。正解であるとしたら、その事実は少し、重い。

だがまあ、今までの飛来を考えるに、週一が、アレら(群体)の食餌の期間に違いなかった。深読みに面を変えず、私は言い切る。

「そうなんだー。魔物って、後どれくらい居るか分かる?」

「数えられないくらいに」

「ええっ! それ、一匹ずつ倒していて、大丈夫なのー」

流石に驚きを隠せない様子の心は、全部倒すまでにお婆ちゃんになっちゃうよ、と騒ぐ。それもその通り。空を完全に綺麗にするまでには、少し果てしなさ過ぎていた。

「大丈夫、だと思いたいなあ……」

一つの捕食部を破壊したとして、私の届かない他の所に魔物が落ちていくばかりなのかもしれない。だが、それでもせめて、出来る範囲では助けたかった。そのために、多少の無理は許容しないといけないだろう。本当に、多少は。

父の手を借りろという、自分の声が内から聞こえる。だが、それは出来ない。何故なら、あの人を煩わせるということは、世界の寿命を縮めるということ。日々、皆々様のように当たり前に世界を守るために戦っている父を止めてまで、私は戦いたくないのだった。

本当は今だって、あんなのと対するのは怖くて、嫌なのだから。

「そっかー。まあ、無理は禁物だもん。ゆっくりやろうね」

「そうだね……」

私の懊悩は、多分理解されない。けれども、それでいいのだ。心が笑えているのならば。

目を閉じる。夏に近づいていたこの季節のじわりとした熱。それも辺りの闇に水気に溶かされていく。瀞谷町は、山と川の町。凹凸に影深く、どこか寒さを持った場所である。

しかし、人の擦れ合い、情感の温度はどこであっても変わりないのだろうか。あ、という喜び籠もった心の声に私は目を開く。

「永大ちゃんだー」

「え、沢井君?」

意外に驚いたが、しかし心が間違えているというようなことはなかった。何時も通りの曖昧な表情で、手を振り沢井君が私達へと近寄ってくる。その金髪は暗がりの中でも目立った。

「大須さんと一緒だったか。探したぞ、心。心の父さん母さん、カンカンだったぞ?」

「えー。どうしてばれちゃったの?」

「行ってきます、と言うのを忘れないのは美徳と思うが、見事な抜き足差し足の最後にそれじゃあ、全部台無しだぞ」

「心……」

隠れて、最後に尻尾を披露し出て行く。きっと、嵐山家は一人娘の珍妙な夜中の出歩きに騒動になったことだろう。そう、いい子ちゃんの心には、隠し事なんて出来ないのだった。

「うーん。悪いことは出来ないねえ」

「なんだ、心。悪いこと、してたのか?」

「ううん。良いことのために、夜歩きなんて悪いことをしていたの」

「そっか。なら、いい」

沢井君は、了承もなしに手を繋いできてから大いに振り回してくる心を自由にさせながら、その勝手も認める。少女が嘘を吐けないことを知っている彼は、言葉をそのまま信用して、笑んだ。

けれども、同時に私の不審までも呑み込まれてしまったのは、何となく納得いかず、つい零してしまった。

「……何で私が心を呼び出したか、聞かなくて良いの?」

「ああ、聞かないよ。嫌われたくはないからね」

「誰に?」

「勿論、心に」

心一筋の少年は、私に向かって断言する。それもそうだ。沢井君の好きは、私にだって理解できるもの。私の問いは、愚問だった。

お馬鹿な心が、馬鹿にされ過ぎないように、隣で目配せしている不良然。沢井君は鈍感な私ですら分かるくらいあからさまな牽制を行っていて、時にそれを乗り越えやり過ぎた者に制裁を加えることすらあった。それに、老若男女加減などはない。

まるで愛玩犬の番をする狂犬。そんな形容を聞いたこともある。

「へへーん。永大ちゃんは、私にメロメロンだからねー。えっと、恋は盲燃す、ってやつだよ!」

「……色々惜しいな……あと、別に俺はお前に恋している訳じゃない」

「えー」

二人のいちゃつきの隣で、私は沈黙したままこっそり驚く。異性に対してここまで相手に心を配っているそれが、恋情でなくて何なのだろう。気になった私は、そのまま続きを待った。しかし、それは心に容易く看破される。

「何なのー? すてっきーも気になってるみたいだよ!」

「あ、私は……」

心によって唐突に向けられた水に慌てる私。だが、沢井君は優しげな目で私を認めた。そして、意外な言葉を続けていく。

「大須さんも気になるか。まあ、そうだな……強いて言うなら、依存しているだけだ」

「いぞん?」

「恋愛相手なんかよりもずっと、俺はお前が必要だってことさ」

「わー。これって告白? でも私にはすてっきーが居るからなー」

「知ってる。だから、別に求めたりはしないさ」

「ちゅーくらいならしてあげるよ?」

「小さな頃、飽きるくらいしただろ」

「そーだっけ」

衝撃的な、会話の連続。どう考えてもおかしなそれが、違うことなく続いていく。或いは、普通の人ならこれを気持ち悪いものと感じるのだろうか。

辺りの空気は薄桃色で、どこか甘い。おかしいは、揃えば合致するのか。正にぴったり合った、二人の世界。果たして、その横で私はどうすればいいのだろう。

「わー……」

とりあえず、深い情の籠もった会話に顔を赤くしながら、その甘さと疎外感にげっそりとした。

「ふわあ」

「おっきな欠伸!」

「心は、一緒に夜更かししたのにどうしてそんなに元気なのよ……」

「朝、お父さんのコーヒー一口飲ませて貰ったら、しゃっきりしちゃった!」

「カフェインが随分よく効く体質ね。羨ましい……みぁう」

結局、落下音で気づいた魔物を倒し、心と沢井君の甘々空間から逃れた私が眠ることが出来たのは、深夜二時。私が夜更けに抜け出したことを当然のように気付いていたお兄さんに朝、小言をプレゼントされたことを思い出しながら、口から出そうになった溜め息なのかあくびなのか良く分からないものを無理やり飲み込む。しかし、それに失敗した私の口は、変な音を立てた。

「あはは。すてっきー、今度は変な声出してるー」

「うう、眠い……今日の体育は、体育館だったっけ?」

「しっかりしてー。グラウンドだよっ」

「そうだったね……体力測定終わったんだった。球技大会前の練習……今日はソフトボール、だったっけ?」

「そうだよ。楽しみだね! 行くよー」

「あんまり強く引っ張らないでね……」

目をごしごしと擦りながら、途切れそうになった意識の糸をつなぎ直して、再び状況把握。それでも眠気によって断線しがちなのろのろとした私の手を心が引いていく。

確認のための放言の通り、今私達は体育の授業のために、他の女子から随分と遅れて更衣室へと向かっている途中。重い頭に何時もより視線を低くしながら、心以外に足なき道を行く。私が目に優しいリノリウムの廊下の緑色に何となく助けられながらうとうとしていると、また心がざわめいた。

「すてっきーがゆっくりしていたから、今日は二人だけかも。すてっきーのふっかふか独り占めだね!」

「手を出す勇気、ないくせに……ふあ」

「な……あ、あるもん! えいっ!」

「つんつんしないでよー……」

無駄に大きな私の胸や腕をその小さな指で触れたり離れたり。心の口ほどにもない子供じみた触れ合いに、私は笑み、思わず顔を上げた。自然愛らしい赤面が目に入ったが、認識できたのはそれだけではない。

ああ、やはり窓の向こうに今日も、青を食みながら醜悪に空に魔が広がっていた。圧倒的なリアルは、受け手の曖昧なんて、超過する。眠かろうが何だろうが関係なく、充満した空は蠢きを鮮明に見せつけるもの。今日も随分と、あいつらは活きが良いようだった。

「うーん。ちょっと目が覚めたかな。気持ちいい目覚めじゃないけれど」

「えいえい……」

「まだやってる……ほら、階段だよ。前見ないと」

「え、あ。そうだ。危ないもんね」

そう、そのまま眺めるのは嫌だったから、冷めた私は前を見たのである。死に近いものを観て、そうして不安に気をつけるという在り来たり。しかし、口に出しながらそれを行ったことは、きっと正しかった。

「じゃあね」

そして、私が唐突にも意図されきった影から現れた彼女のその小さい姿を見逃すのがなかったことはきっと、幸運だったのだろう。

あまりに当然のように、少女は心の背を押した。思い切り勢い付けられた体はそのまま次の着地を外して宙へと投げ出されていく。

「あ」

「心!」

そう。心は突き落とされたのだ。彼女が首から落ちてしまうまでの、瞬く間も惜しいその時。私は咄嗟に手を伸ばした。

「っ」

でも、届かない。なら、更に伸ばそう。幸運にも、私には手段があった。内から出てくる痛みも不愉快も無視して、ただ心の体にまで魔力の影響を与えていく。

包み込み、護る。そう意識した私の魔は硬い糸を創り上げた。それはやがて少女を巻き込む、白くて何重にもなる、想いの守り。

「マユピース……間に合った。心!」

その一糸一糸は衝撃すら頂く。攻撃を無にする防壁の中で、心は無傷の筈。しかし、もしもを恐れて私は身体能力任せに階段を無視して飛び降りる。そして、魔を解いて霧散させてから、彼女の間抜け面を発見した。

「うーん」

「……良かった、無事だ。それにしても、誰が心をっ!」

驚き過ぎて、気を失わせたのか、心は目を瞑ったままにその場に仰向けで倒れたまま。ざっと触れて大丈夫と確認してから、そうして私は怒りのままに、下手人を下から仰ぎ、睨みつけた。その相手、彼女の意外さを知らずに。

だから、認めた私は惚けるばかりだった。

「何だか不思議。心ちゃん、ちょっと浮いてた……身体の強さもそうだけれど、やっぱり、大須さんは特別、なのかな」

「襲田、さん?」

「あああ。失敗しちゃった」

少女は、場違いにも笑っている。ふやけているようなその笑みは私を見つめて深まって、やがて蕩けて消えさった。

後には、真顔が一つその場に残るばかり。つるりとした、幼気。そんな犯人の無表情に、恐れを覚えた私は思わず、心を背に隠す。そして、襲田さんへと問う口元を、抑えられなかった。

「どうして……」

「心ちゃんから、大須さんの匂いがどんどん強くなって……もう、羨まし過ぎて我慢出来なくなっちゃったの。だったら、そろそろ交代の時間かな、って」

分からない。それは思い届かぬ不通の言葉。心と沢井君の間に通っていた愛情よりも意味不明。とても、独善的で一方通行な、私の知らない愛情が、目の前でねとりと黒く輝いている。その小さき少女を見上げ、私はその瞳の暗さを初めて知った。

震え、私は思わず彼女の以前に縋る。

「襲田さんはこんなことする子じゃ……何時も浅井と棟木の虐めに怯えて震えてたくらいで……」

「本当に、貴女は私を何時も、見てくれていた?」

「え?」

「それに、私はあの子達の自由を許していただけ。私はただ、大須さんが見てくれたことの喜びで震えていたの」

小さいものは、可愛い。私は何時からそう勘違いしていたのだろう。悪意はそこで凝って固まり、嫌に柔らかさに似通う弾みを持った暗色となった。いや、それは偽物の愛らしさだったのか。今も彼女の髪、二つの房は漆黒に光を飲み込み、静かに流れ落ちている。健康的でしかない筈の褐色の肌は、最早闇に馴染んだがための色にしか見えなかった。

そう、私はこの時初めて、襲田茉莉という彼女を認めたのかもしれない。そう、私の視界に這入れるくらいに、他と離れて外れていた女の子を。

蠢き、襲田茉莉は口を歪める。頬がねじ曲がって笑窪を作った。愛らしくて然るべき、少女の笑み。だが、かもしたら、これは一等醜いものの歪みに似てはいないだろうか。

彼女はくすくすくすくすと、笑う。

「ねえ、私はそんなにか弱く見えた?」

私は、何も答えられなかった。

コメント

[…] 第七話 笑窪 […]