第四話 欺瞞

太陽とはアレに隠されて見えないもの。光はソレを透過し薄汚れたものしかない。

私にとって、バケモノ溢れる空は、世界に組み込まれた自然だった。大いに醜く、時に美しくも形を変える埋まりきった空。それを事実として理解し生きていることが普通。物心ついてしばらくはそう思っていた。

だがそんな思い違いは、破られる。初めは母。病床、きっと死の淵にずっと居続けていたのだろうあの人は、太陽というものが分からないと喋る私に言った。

かわいそうに、と。

大須家は異常の集まり。そういうものが流れ落ちる最後の場だと母は語る。不自然が連なりすぎて、一族となってしまったものだと。幼い私はよく分からなくともその言に反発した。それって私達が特別ということじゃないの、と。

しかしあの人は、薄く笑って答えた。きっと、何時か分かるわ、と私の髪を撫で梳いて。次に、セカイだって壊せる力なんて、一度も使わないのであればただ邪魔なだけなのだからと、そう呟いた。何かを見つめるその瞳から彼女の達観を覗いて、私は何時ものように抱きつくことは出来なくなってしまう。

そして、戯れに母が空を爪の先で欠いた先には、地獄が見えた。

私達の異常は世界を侵す。それを知っていた。殊更、私のシリアスは重い。だからこそ、きっと本気を出してしまえば世界にすらも嫌われてしまうことだろう。この世に怪力乱神なんてものは必要ないのだから。

でも、私には魔物だって要らない存在だと、そう思う。侵略するばかりの現実との接点が極めて少ない異相のバケモノ。そんなの、あって欲しくないと思ってしまうのは、間違いだろうか。全力を持って排除したくなってしまうのは、きっとおかしくない。

不可視であって、見えてしまっても悍ましい、魔物はこぞって恐ろしいモノ。いや、かもすればそれよりもアイツらに想起させられてしまう自分の力の方が私には怖いのか。

見えるのは、解すことが出来るのは、似通っているから。私は、魔に通じる力を持っている。

あれが空で蠢く数多の何かなら、私は地に這いずる孤独な一つ。人の海に紛れ込んだ、異常。

自分の内臓を見つめたがる人はそういないだろう。それが、穢らわしく見えるのならば、尚更に。汚い私の中身の似姿は、ずっと空に浮かんでいながら時折落ち込んで人界を害す。それは、私も同様に中身を披露することさえあれば、人を害すことが可能であるということでもあった。

自分が死そのものであるという、そんな現実は嫌だ。だから、目を潰したくなってしまうくらいに、見たくなかった。

「でも」

それでも、逃避して、たどり着いた先に思わず縋ってしまうくらいに愛らしいものがあってしまっては今を見ずには居られない。可愛く首を傾げる心を見上げながら、私は急速にやってくる気配を、振り返って認める。

そう、対決するために私は魔物を真っ直ぐ見つめ、睨みつけた。

「すてっきー、泥だらけ! 何から逃げて来たの? なにか見てる……んー、何も見えないけれどー……」

大げさに、首どころか身体ごと動かしながら、周囲を見回す心。逃避に巻き込んでしまった彼女のために、私は力を込めた手を後ろに伸ばす。光を食んだ結果の黒を纏った掌が、少女を包み込んだ。

「それはね」

「わっ……」

決めた。まどろっこしい自己分析はもう止めだ。私は、巻き込んでしまった大好きな心を大嫌いな自分の力で守ろう。現の数値にまで歪みを持ち込む、魔なる法則の力。常識を死なせてしまう、そんな異常で私は彼女を包んでいく。

「教えてあげる」

「な、何だか体がくすぐったいー」

私の先端は、指ではない。そもそも、全ては五体に納まっていなかった。意識を持って、私は魔の力を粘液の触手のように心の身体に這わしていく。少女はそんな見えもしない不明なものによる刺激に身じろぎをした。

そして、全体を私だけの黒で繭のごとくに覆わせてから、心に魔法を掛ける。

「すてっきーから、光が?」

まずは、魅せるために、心の五感に影響を与えた。異変の導入として、まずは私の力を視認させる。少女に受け入れやすいだろう暖色の光に誤認させているのは、そのままでは拒絶されるだろうという、私の諦観によるもの。驚きに、彼女の瞳はこぼれんばかりに大きく開いた。

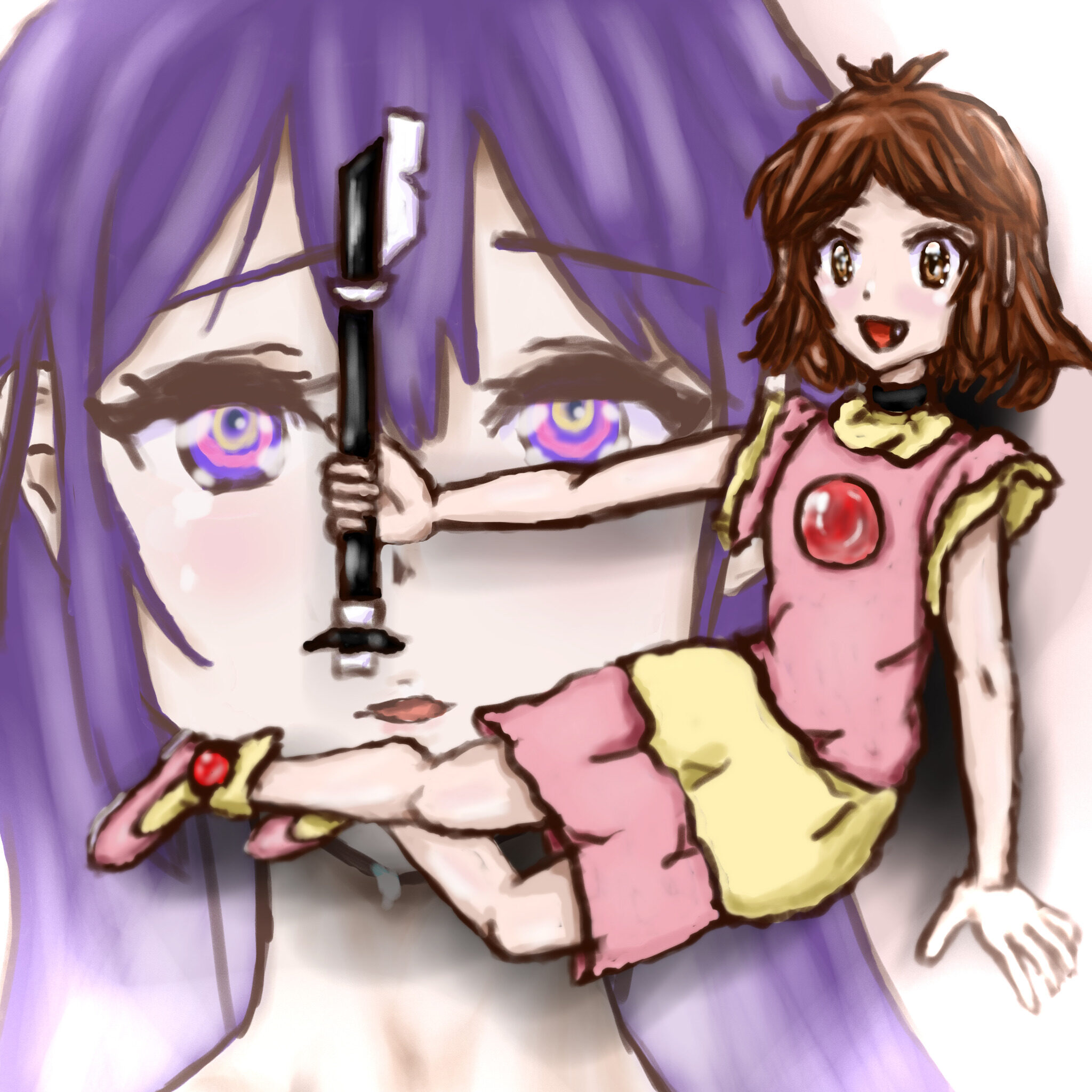

「私は……そう、ステッキでいいかな』

「すてっきーが、ホントにステッキに!」

そして、心の視界の中にて私は変質していく。力を絞っている時の私は、誰かに引かれなければろくろく動けない。それこそ棒とさして変わらないのであるからには、あだ名の通りのステッキとでも認識してもらった方が気楽だ。白黒二色の冷たい棒に見せて、自らをろくに飾ることも出来ないのは、私の照れのせいかもしれない。

『でも、心なら、可愛いのもきっと似合うよね』

「今度は私の服が、ピンクのふりっふりになっちゃった!」

私はせめてものサービスとして、心を守るために纏わせた力を衣服と同調させて、変化させた。少女な彼女をフリルが沢山飾っていく。肥大化した私の全身に響くくらいに、嬉しい悲鳴が上がった。

良さそうである。今回はこれを一時、世界に適応させてみようか。そして私は可憐な少女を力で包み込み、常人の目から秘した。可愛い心の異常な様子を知るのは、私だけで良いのだから。

『これで魔法少女の出来上がり。最後に……』

そして、次が肝心。心を私の力で守る。そんな準備をしたところで、真実を見せる訳にはいかない。彼女まで私のようにかわいそうに、なって欲しくはないのだ。だからさらに、欺瞞する。

さあ、少女の中で、天から堕ちた存在を、既存生物に貶し込もう。検閲してから、いたずらに可愛らしくして、私は心の瞳に魔物の姿を届けさせた。

『目を細めて、見てみて』

「……え? わっ、おっきい、タコさんだ!」

差し迫るは、脅威ではない。コミカルに口を開けて近寄ってきているのは、丸みを帯びた巨大な海棲生物。決して、不明な空から人を食みに来た多足ではないと、能力で心の目を少し弄って機能を一時拡張させた私は、結果そう見せた。アレの粘液に、不揃いの歯列なんて、私が知っているばかりでいいのだ。

「どうしてこんな所に……タコさん色も変だし、私も変だし、すてっきーはもっと変だし、なにコレ!」

『落ち着いて』

「そんなこと言われてもー」

検閲の効果はてきめん。命に届く牙に異常を覗けない心は、ただその巨体に困惑するばかりだった。足をもつれさせることもなく早足で私を引っ張り彼女は逃げ出す。

「わ、逃げてもこっち来るよ。どうしよう?」

雨中でスニーカーを水溜りで汚して何十歩か。しかし、付いてくる黄土色のタコに、ミディアムヘアが驚きに弾む。彼女は意外な速度に焦る。その手の中にステッキのようにあるようで、実は反対に彼女を手にしている私を見つめ、心は問いを放った。

対して、当然のように、私は用意していた答えを提案する。

『私の魔法の力で、戦ってみる?』

「突然で何だか分かんないけど……ひょっとして、今すてっきーが魔法の力っていうので助けてくれているの?」

『うん』

「あははっ。なら、疑問なんてどうでもいいや。戦うよー!」

信じているから。締まりのない彼女の口の端からそんな言葉が漏れたのを感じて、私は悦んだ。

ああ、やっぱり私は心が、大好きだ。

『なら、私も戦わないと。自分が見て見ぬふりをしてきたものと』

心の隣で何恐れることなく迫ってくる魔物に対面するのが、怖い。自由な醜さに、思い知らされる。無思慮な無法さに、怒りすら覚えてしまう。総じて、今までずっと、関わりたくなかったものだ。

だが、こいつらと対決できる人間は、私以外に居ないのだった。幾ら今まで無視をしてきたとはいえ、心を助けたければ、克つしかない。

私は震える手を、伸ばした。そしてその先端から更に、力を引き出していく。内臓から中身をひっくり返すような痛苦を共にして、それはそれは黒く大きな花が、心と私達の前で、咲いた。

「わ、桃色の、お花が……」

『盾ユリ』

「きゃっ」

その一枚一枚に力を込めて、妄想を形に。物創りの手間の殆どを省いて、私の魔法は花状の大きな力の防壁を産む。そして、私の口が勝手に名付けたところの盾ユリは、魔物と私達の間に広がった。

『(大きな痛苦の誕生への騒々)』

ばちり、とその強力によって雨雫と一緒に魔物は弾かれて、大きな醜い悲鳴を上げる。タコの似姿は触腕の肉を私の力とその身の交差点にて多分に消失させたのだ。

そして花は、次第に萎れて閉じ消える。世界は何時までも魔法を許さないのだ。疲れた私は、ユリを枯らす。

だが、その防御魔法の効果は絶大だった。手痛い窮鼠の一撃を食らわせた私達に怯えた魔物は、硬直しその身を窮屈にうねらせる。私は、つい先程覚えた気持ち悪い感触を忘れ、満足して頷いた。

『こんなもの、かな』

「すっごーい! バリアだー。でも、タコさん痛そう……」

『アレが人食いだと知ったら、どう思う?』

「うん。もっと痛めつけてあげようねっ!」

『了解』

私が真実の一部を披露した途端に、心の鳶色の瞳は、嗜虐的に歪んだ。私は彼女の変わり身をおかしいとは思わない。自然に有るからとはいえ、手に余るとはいえ、敵う相手を放って置くのは間違いだ。そして、それを続けていた私は、そんな当たり前を尊く思う。

だから、変わろう。今度は、自分を押し通す。心の小さな手を右の手でぎゅっと握り、反対の手を大きく差し向けた。そして、私の気持ちを更に押すために、心に加害の意を向けるように、言う。

『私を、強く握って、想って』

「分かった……すてっきー、やっちゃって。えーい!」

きっと、私の惑わしによって杖を振っているのと勘違いしているのだろう、心は繋がれた私の手をきゅっと握ってから上下に振った。僅かなアクション。しかしその中に確かにある敵対の意思を解し、私は本気を出すことを決意する。

『デンドログラムの槍』

「きゃ」

自分はきっと、貫き通せない。選択によって未来は変貌して、何時か振り返ってみれば定まる道がどれだったかもわからないくらいの可能性の連続があったに違いないだろう。

それと、同じ。優柔不断な私の創った槍は切っ先を一つに決めなかった。黒は、先の花より盛んに広がり、周囲を呑み込む大樹となる。展開していく勢いは、怒涛。数多の鏃は、常を破壊せずに透過し、異常のみを否定する。

太く鋭くも捻じ曲がった黒い根の数々は、辺りの家々すらも飲み込んだようにも見えるが、だがしかし空想が現実と混じり合うことはなかった。ただ、悪夢の怪物を、刺し貫いて殺す。そのために、私の殺意は展開したのだから。

『(断末魔の悲鳴)』

人界に隠れた異常。狭さに尖りきったその力を、受け止め得る肉など、そうありはしない。それが幻想に近いものであるならば、尚更に。悲鳴と共に、魔物は闇に呑まれてかき消えた。

「すごい……」

ひょっとすると心には、魔物が光に呑まれたかのように見えたのかもしれない。私なんかが美しさを魅せることが出来たのなら、嬉しくも思う。至近で感動による震えを感じて、私は頬を綻ばす。そして、辺りに飛び散った魔物の残骸が動かなくなったのを確認してから、私は世界と彼女から力を引かせて、手を離した。

『これで、良いかな。魔法、解くよ」

「わ、ステッキが、すてっきーに!」

「魔法の時間は、これでお終い。ご質問の時間は、また今度」

「うー、残念!」

私が会心の笑顔で行った粗雑なごまかしに、心は騙される。驚きを、問いたい気持ちを、私の思う通りに引っ込めてしまう、そんな深い思い遣りを私は感じた。

「ありがとう」

とても優しい心を守れたのだ。今なら無残な自分の力を誇らしく思える。真っ直ぐに、私は小さな彼女の瞳を見つめた。だがそれは、悪手だったのだろう。感情と共に、彼女から問いが溢れた。

普通に戻り、ジャージ姿の濡れねずみの少女は夢から醒めたかのようにして、私を想う。

「……すてっきーってひょっとして、普段からあんなのと戦っているの?」

「ううん。独りで、私は戦えないから」

それは、本音。私は独りでは、普通でないかわいそうな自分を思い出してしまうから、アイツ等を認めることなんて出来ないのだ。戦うなんて、もっての外。その逃避のためには、他人の死すら受け容れてしまっていた程だ。悔しいけれど、怖くて、怖くて。

「そっか……」

そんな、内心の怯えを知ってか知らでか、少し頭を垂らして私と交わした視線を断つ。そうして少し経ってから、心は再び前を向いた。その目に、強い意志を湛えながら。

「なら、私が一緒に戦う!」

私は眼の前で、心はそう口にした。

さて、私はこの時、どんな表情をしていたのだろう。間違いなく、彼女は微笑んでいたけれども。

きらきらきらきら、輝く心は私の前で、ただ綺麗でしかない。

コメント

[…] 第四話 欺瞞 […]