プロローグ 虚飾

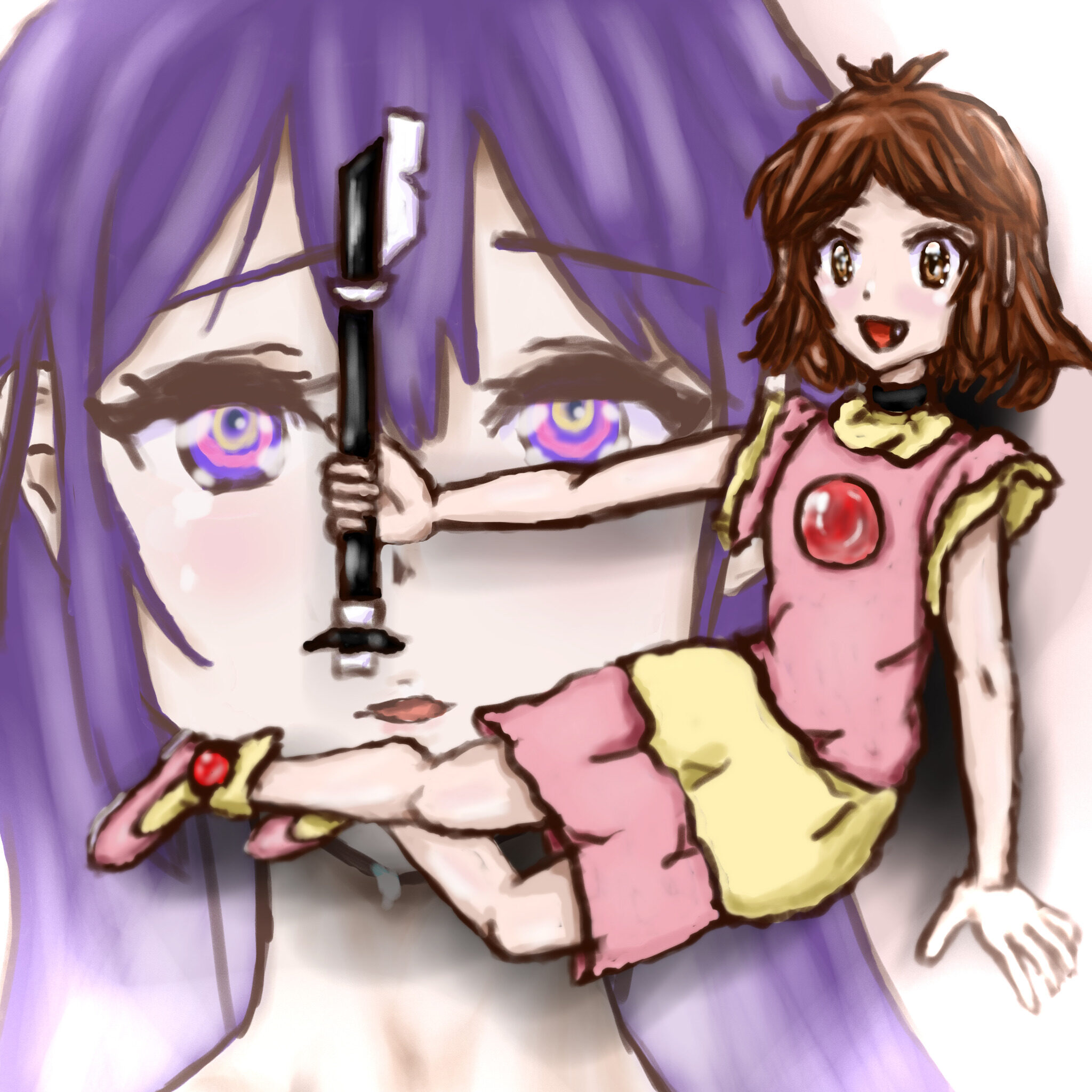

魔法というのは人間の世界には存在しない。それは、外の法則。魔なる力の発露。

「やっつけるよー」

『気をつけてね』

人に掴めるはずのないソレ。しかし、その少女は魔法を用いることが出来た。多分なルール、それを手に持つ杖にて触れることで破壊して、彼女は魔物と相対する。

「大丈夫だよ、こころちゃんは無敵だからね!」

『私に腕相撲で勝てないようなひ弱さんが、よく言うね』

魔法少女は、彼女に獣のように見えるソレの毛深い腕による攻撃をひらりと躱して杖を向けた。魔杖の先端からは光る線が延びていく。それから逃れきれず摩訶不思議な魔法の先端に触れたことで痛苦を覚えた魔物は、きゃいんという悲鳴を上げた。

「ふふー。今回の魔物さんは弱いね」

『私が全ての魔法を起こしていることを忘れずにね』

「わかってるよー。こころちゃんはすてっきーがないとただの女の子だから。二人揃って無敵なんだよ」

そして魔法少女は逃げんとする魔物を背中から桃色の羽を広げて飛翔し追い抜いて、逃げられないよと相対してから、その幼い顔を綻ばせた。彼女はファンタジックな装いの中、唯一モノトーンで硬質な、その手に持つ杖に口付ける。

『うえー。子供じゃないんだから止めてよ。女同士だよ?』

「ふふー、私には今のすてっきーはそのままステッキに見えるから、平気だよ」

『普通に見えちゃう私が一番損してるなぁ』

先から、魔法少女に話しかけている声。それは、今の少女にはステッキに見える、彼女の親友から発せられているものだ。ステッキな親友にとって世界はずっと変わらない様子に見えるようだから、自分に向けられた同性の口づけなんてものはきっと嫌で仕方なかったのだろう。

『まあ、いいや。とにかく、アイツを倒すよ』

「もっちろん!」

切り替え、相手を直視した杖によって、全ては桃色に歪んでいくように魔法少女には見えた。流石、と彼女は思う。

魔法少女のために杖へと変じた彼女は、自分の目線に従わせて、周囲までも魔的に移ろわせる。狂わせた法則は、全て魔法少女のため。誰知らず、どこまでも、マジカルステッキは献身的だった。

そんな明らかな異常を見つけ、魔物は怯える。捕食が悪なのか。蹂躙はそれほど善に虐げられなければならないものなのか、そんなことを考える脳すら彼にはない。ただ、野生に従い逃げんとした。

「あ、リスさんみたいな魔物、逃げるよー」

『はぁ。心にはそう見えるのね。……まあ、私が逃がすわけないでしょう』

硬質から冷徹な声が響いたと思うと、魔物の周囲に地から不明なピンク色が伸び、檻となった。最低でも、魔法少女にはそう見える。頼もしい杖の力に笑んでから、彼女はその切っ先を身動きの取れなくなった獣に向けた。

「えーい!」

『消えろ』

喜色と、冷然。温度差があるその声色は重なる。二種の言葉と共に顕になったのは、桃色の光条。極光を思わせる多色を容れたそれを、魔法少女は綺麗と思いながら、それが当たるようにただ願う。

そして、願いは叶う。光は、敵を呑み込み、僅かな抵抗も許さない。ぎゃあという断末魔の悲鳴を聞いて、魔法少女は笑みを深めた。

「やったー! 今日も勝ったよ!」

『この世が少し、綺麗になったね』

「うん!」

ふわふわとしたセミロングが、弾む。ただ、勝利は甘い。その手元で苦味を嚥下している存在など、彼女には知る由もなかった。

「これで、皆、幸せになるね!」

『……そう、だね」

機械のように冷静だったステッキの声は、多少の熱に歪む。実はその心根が優しすぎたために。

「うん? 何か変なの、見えた?」

『気のせいじゃない?』

途端、喜劇が揺らいで悲劇が湧き出そうになった。剥がれそうになった虚飾を、慌てて彼女は貼り直す。

目を擦った魔法少女には、一瞬ばかり醜悪な世界が見えたような気がした。だがまた優しさに包まれたがために、それは勘違いと処理される。

「今日はこれで終わり?」

『感じ取れるのは、もうない、かな』

「よーし、明日も頑張るぞー」

発奮する少女の愛らしさ、それを間近で眺めて、ステッキの少女はため息一つ。そうしてから呟いた。

『明日が、あれば良いのだけれど……』

そう、世界はあまりに不定。未だ、魔法少女は目に見えるものと現実の相当な錯誤に気づくことがなかった。

コメント

[…] プロローグ 虚飾 […]