第十話 魔者・後

「は、何言ってるか解んないが、どうにも既知のご様子だ。なら、こいつは……元人間の、さしずめ魔者といったところか。俺の記憶にはないが、滴の知り合いだったりするのか?」

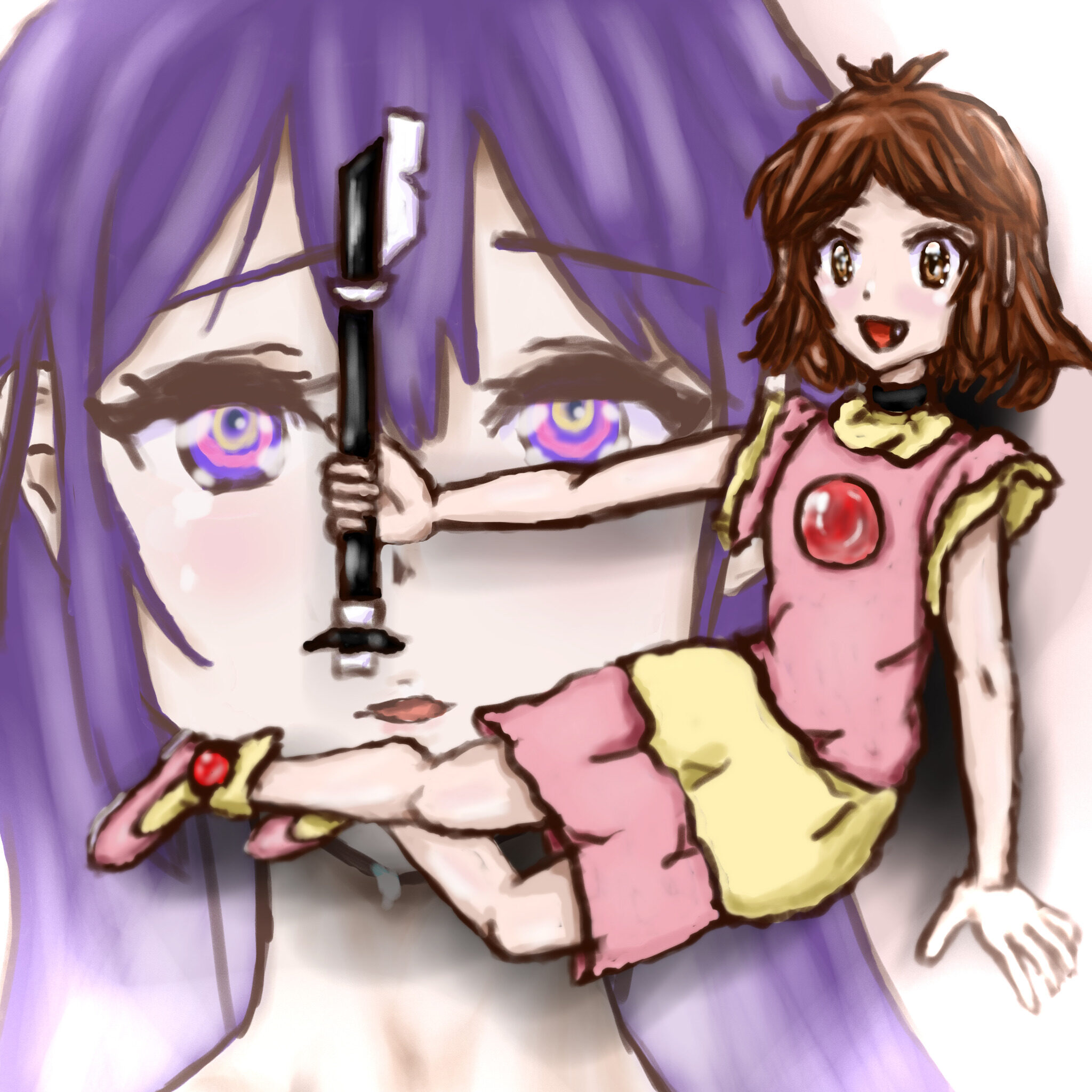

「……うん。きっと、襲●さん。私のお友達」

「あはは。嬉しい。まだ私のこと、お友達って言ってくれるんだ!』

「醜いが喜んでるみたいだな……なんか、俺の記憶にも引っかかりがある。ひょっとしたら、まだ手遅れではない、のか?」

混濁色の臓器から出でた、腑海の主。生まれたままの姿を魔物の内臓で隠したその姿は、あの小さく愛らしい襲田茉莉に酷似していた。

しかし、私は認めたくない。完全に、そのグロテスクさは、魔物に類する、魔者。明らかに人類から外れている。今も、内から飛散した魔物の肉体の蠕動に同期して、その胸が上下していた。お兄さんの言、手遅れでないというそんな文句がむなしく響く。

「遅い遅いよ、周回遅れ! 私は食べられて、食べちゃった。そして、お父さんもお母さんも食べちゃった。ふふ、それが少しも拙いと思えずに、むしろ美味しく感じたのが不思議!』

「そんな……」

「だから、大須さんの味も知りたくて、誘い出したのに……そのお兄さんに、邪魔されちゃった』

「ふん。ごちゃごちゃ言っているみたいだが、そんなに邪魔な俺が気になるか? この破廉恥少女、随分と憎そうに見つめてくるもんだ」

「お兄さん、●田さん……」

お友達とお兄さんが、私をよそに睨み合う。ぎちりと片手の小手が強く握られ、触手のように内臓がゆらりと揺れる。これは、良くない。でも、きっとこんなになってしまった襲田さんを放置してしまう方が良くないのだろう。

二体の狼の魔物を内から開いて全体を自分のものにしてしまったその様子は、寄生生物のよう。まさか襲田さんには、未知を支配する力でもあったというのだろうか。それが、こんな形で発揮されてしまうなんて。

そして、最愛であるべき肉親を笑って食べてしまったと語る、その異常。理解に苦しんで、私は顔を歪めてしまう。きっと、泣きそうな、怖がっているような、見られないものになっているに違いない。

「大須さんって、そんな表情も出来るんだ。でも、それは頂けないな。もっと、笑顔笑顔! ほら、こんな風に』

「う……」

口の端を指で引っ張り、大げさに襲田さんは笑む。くしゃりと、何時ものように彼女は歪んで蕩けた。決して、その全体はいつも通りではないというのに。直視し辛い緑がかった体液に塗れたその小ぶりな身体は、魔と直接的に繋がって蠢いていた。

そんな、魔者な少女の笑みを見て、お兄さんは吐き捨てるように言う。

「はっ。随分と、造り込まれた白々しい笑顔だな」

「このお兄さん、小姑みたいにうるさいね……』

「ん。そうだ。そのむっとした顔の方が自然だな」

お兄さんは血液体液内分泌液を頼りに周囲を渡る数多の触腕を無視して、ただ一つのヒトガタに注目している。彼は眼鏡をくいと上げながら、魔者と化した襲田さんを恐れずに、むしろ見下げていた。

それも当然のことか。お兄さんはどうしようもなく人の最高。魔に逸したばかりの人なんて、敵には映らないのだろう。その瞳は、今も強い。

望ましき治癒能力に、抜群のやせ我慢を持ってして、穴が塞がったばかりの足を屈伸させてその自在を確かめてから、さも当たり前のように驚くべき内容を話し出した。

「さて、取り敢えずこいつを引き千切ってやるとするか」

「お兄さん?」

「へぇ……やる気なんだ』

困り続ける私を余所に、緊張の糸はぴんと強まり、二人の目は細められていく。お兄さんの言葉の真意は不明で、私には聞き返す他になかった。

「でも千切るって……」

「何。あの人っぽい部分が大事で別段他は要らないんだろ? なら、乱暴だがそこを分断してやればいい。恐らくそうすれば無力化出来て、滴が魔法をかける時間だって稼げるだろ」

「なんだかこうなってからずっと不思議な力を感じていたけれど、大須さんって魔法使いなの? 素敵! でも、そこの偉そうなお兄さんが私を倒すって言うのは無理だね。べー』

「ふうん。俺を挑発するか。魔者。偉そうなもんだ」

それは、留まらない体液に窄められ尖らせられた腸によって行われたあかんべえ。自由な両腕は手のひら向けて、左右に振られていた。口元からはちろりと、襲田さんの真っ赤な舌が覗く。

そんな、妖しい子供の挑発を呑み込むお兄さんに向けて、襲田さんは更に言い募った。

「それはそうだよ。世界最高の人間だって、所詮人でなしの餌食。美味しそうな、ただの人肉の塊だもの!』

途端、言に伴って数限りなく、が害するために立ち上がる。うねる動物だったもの。肺臓も骨は槍のようになり、血すら手となって切っ先を向けてきた。その尖った先端を数え、お兄さんは私を庇うように手を向ける。

「百は自在か。文字通り、手数が多いな。まあ、俺一人ならどうとでもなりそうだが……そうだな、滴。お前は遠くまで逃げていろ」

「お兄さん?」

「滴は、こいつを傷つけられない、そして俺も妹に友人を傷つけさせたくない。なら、どうすることも出来ないお前は今人質にすら成りかねない、ただの足手まといだ」

巨大生物の骸の怒涛を前にして、お兄さんは冷静に断言した。私をないがしろにしたその言葉に対する反発は、思ったよりも少ない。

「私だって、魔法で……」

だって、私は震えていたから。きっと魔法さえ使えば、蠢いているだけの魔の者を斃すことは簡単だ。しかし、それを友人に向けられるのだろうか。そもそも、ただ一人、誰の手のぬくもりも借りることなく魔法を公使するなんて、想像も付かないことだった。

怖い。でも、逃げてしまうのも、怖いのに。それでも、お兄さんと襲田さんが争うところなんて、見たくもなかった。

私は人を助けたかっただけだったのに、どうして大切な存在同士を戦わせるようなことになってしまったのだろう。嫌だ。目を塞いで蹲っていたい。何時ものように、見て見ぬ振りをしていたかった。

「はぁ」

「あ……」

そんな情けない私の頭に、柔らかいものが乗っかる。それは、お兄さんの厚い手のひらの感触だった。顔を上げると、そこにはお兄さんの笑顔。きっと作ったものではない、私への愛から成ったその優しげに、私の視線は集中する。

「なあに、大丈夫。お前の友達はお兄さんが助けてやるよ」

それは信頼すべき人の、甘い言葉。とても頼りがいの有るお兄さんに、私の弱い心は溶かされてしまった。だからきっと、悪い方へと流れていってしまうのだ。

「余計なお世話!』

そして、怒った襲田さんのぷくりと膨らんだ頬に同期するように一体全体は膨張する。暗黒の中、全てが沸騰するかのように熱を持ち、ぱちりぱちりと音を立てた。全身に怖気だつ。きっと臨界点は直ぐ側で、だから私はそこから反転して走り出す。

そう、あんまりな現実から逃げるために。

「来るぞ……振り返るな、走れ!」

「行かないでー』

「止めようってか? いいや、行かせるさ!」

二人の本気に、私は背を向けた。

「はぁ、はぁ……」

息つかぬ私の疾走のバックグラウンドにて、水気が爆発したかのような音が連続する。一向に静かにならない一角を離れるために、私の脚は止まらない。

離れないと。言われたから。でも、私があの場にいないというそれだけで、果たして事態は好転するのだろうか。最高のお兄さんなら、手に薄く魔に対するものを纏っただけの装備で魔者に勝てて、襲田さんを解放出来る。私にはそう断言できる根拠がなかった。

「嫌、嫌!」

それでも、頭を振りながら私は逃げるのだ。だって、不安を考えるのすら怖いから。今も暗黒の空に、私を害する全ては浮かんでいる。だからなるべくずっと、縮こまっていたというのに。どうして、こんなことになってしまったのだろう。

「ああ、私が……悪い」

ふと、天啓のようにそんな後ろ向きな答えを私は閃く。思えば私はずっと虚構に生きていた。全てを見ないで、自分の都合のいいものばかりを見つめていたのだ。そんないけないことばかりをしていた私が、最悪に行き着いてしまうのは、きっと当たり前。

自業自得に、視界が濡れる。

「うう、私が……もっとちゃんとしていたら……」

自虐を続け、そんなもしもを思って私はぐすぐす涙をこぼす。

知らず、音は聞こえなくなり、落ち込んだ私の脚は停まっている。振り仰ぎ、アーケードを見つけた。ああ、ここは。

「心……」

それは、商店街の手前。心と私を待ち合わせて映画館に向かうには程よい、あの日の中間地点。以前、ここで待ち合わせた時。ただ楽しかったあの時間を私は掘り起こす。

「ああ……心、心!」

そして、私はポケットから携帯電話を取り出して縋るようにそれを握りしめながら、彼女の番号を呼び出す。

通話相手へと繋がったことを確かめもせず、そして、私は一言。

「助けて!」

端的なそれに返ってきたのは。

「うん、分かった。助けるよー」

心のそんな嬉しい言葉だった。

それは、あの日の焼き直し。でも、これはきっと不自然ではない。だって、心は何時だって、私の味方。私に勇気をくれる、魔法少女なのだから。

私は心と集合場所へと指定して、再び逃げた大森公園へと向かう。怖いからとはいえ、逃げてどうするつもりだったのだろう。見なくても、それはなかったことにならないのに。やはり、私は弱すぎる。

でも、それでも手は繋げた。そうして勇気を付けることは出来るのだ。

なけなしの強さのひとかけら。それを大事に持って、私は襲田さんとお兄さんがぶつかりあっているだろう公園へと向かっていく。

「すてっきー!」

後少し。心の姿が見えた。声も聞こえる。起こしてしまって、酷く申し訳ないと思う。何か私が声をかけようとした、その時。

大空が翳る。

「え……」

天の一角が崩れ、私が向かうその先に、ばちゃりと、堕ちた。

コメント

[…] 第十話 魔者・後 […]