白黒付けるっていう言葉を私は偶に聞いたりするわ。これって、物事の是非などを決めて決着をつけるっていう文句よね。

確かに、白黒で善悪真偽きっちり分けちゃった方が世の中分かりやすいのかもしれないわ。

二元論はとっても単純だもの。どちらにしようかな、な灰色の状態ってけっこう決まりが悪かったりするし、それもアリよ。

ただ、はっきりしないでもやもや白黒マーブルな状態だって、私としては決して無しとは言えないの。

パンダさんなんて二色の配置ばかりで可愛いを魅せちゃってくれるし、野球の試合にだって引き分けなんて結末があるわ。

物語に出てくるカンダタとかいう泥棒さんだって、結局は悪いのかもしれないけれどそれでも蜘蛛の命は思いやったりしてた。

良い人だけれど悪いことをしちゃった、勝ったけれど実質負けてる、殆ど悪いけれどでもちょっと良い。

そんなことって、世の中にはありきたり。きっと、神様だってはっきりとはしていないのかもしれないわ。

まあそんなだからこそ、多くの人があえて白黒を付けたくなっちゃうのかもしれないけれど、私の本心としてはあまり拘り過ぎたくはないのよね。

天上天下、枝葉末節全てを大事に出来るとは言い切れないけど、そうね。

「私は、誰かを嫌いって決めつけたくないのよ」

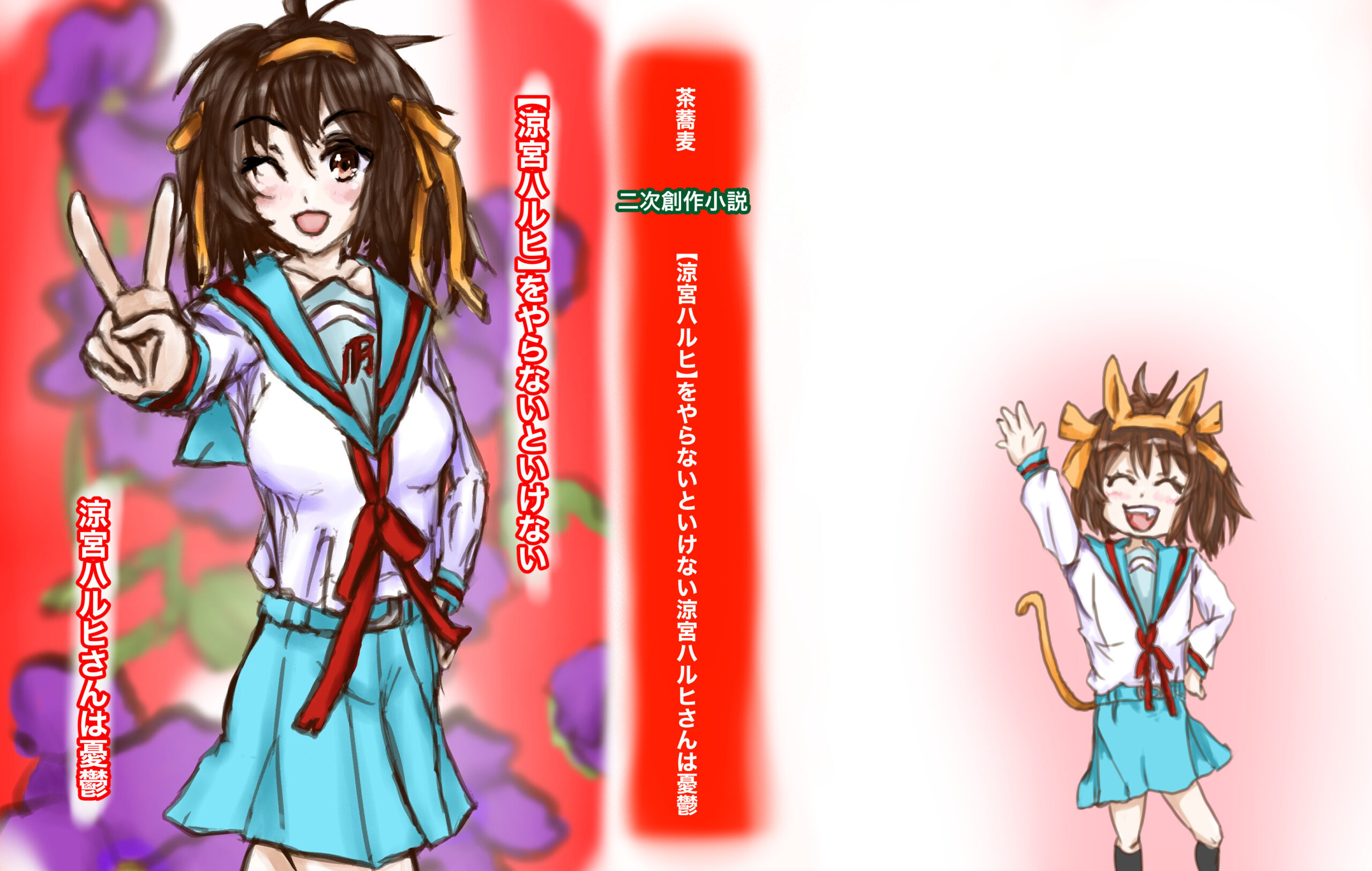

私という涼宮ハルヒの偽物には、そんな気持ちだけはあるの。

「キョンくーん。試合ってまだー?」

「あー……今は八時だから、後一時間は辛抱してもらうしかないな。やれやれ。妹よ、さっきまで軟球をお手玉にして遊んでたと思ったが、もう飽きたのか?」

「てへ。だって、直ぐ落ちちゃうから」

「でもぉ、とってもお上手でしたよー? キョンくんの妹ちゃんって器用なんですねえ」

「それに、随分と素直っさ! めがっさめんこくって良いけど、本当に君の妹かい? そこらの子を攫って来たとかだったら、鶴屋ハリケーンが局所的に発生するにょろよ?」

「俺にはいたずらにそこらの子供に出自を詐称させる趣味はありませんよ。ただ、遺憾ながら、こいつと俺は似ていないとよく言われますね。なあ?」

「わっ、キョンくん髪型崩れちゃうー」

「ったく、キョンめ自分の妹撫でて可愛がりながら似てる似てないだの何言ってんだ……お前みたいなツンデレが倍になったら面倒どころの騒ぎじゃねえぞ?」

「ふふ。僕としてはあなた達は似合いの兄弟として微笑ましく見えますけれどね。いや、本当に羨ましいくらいですよ」

「そうね! 私も妹ちゃんみたいな子が家に居たら良かったのにー!」

「そうだね! わたしもハルにゃんがお姉ちゃんになってくれたら嬉しいなー!」

「……おやおや」

「古泉は子供の戯言を真に受けるんじゃない。そして谷口……そんな飢えに狂ったハイエナのような目で俺を睨むな」

「けっ」

「? どうしたのよ皆……あら、そろそろ対戦相手のくじ引きの時間ね! 私代表としてちょっと行ってくるわ!」

「はうぅ……」

「……ユニーク」

待ちに待った日曜日。お母さんお手製の、なんだかジャリジャリするおかか等がまぶされた歪なおにぎり四つが私の胃ですっかり熟れたそんな頃合い。

私達『チームSOS団』はグラウンドで早々と全体練習を始めているライバル達を尻目に、外の芝の上にレジャーシートを敷いて荷物を広げていたわ。

そして、その薄いつるつるの上にて応援、いいや彼女の言った通りだと遊びに付いてきたらしいキョンくんの妹ちゃんを中心に私達はしばらく盛り上がっていたの。

それにしても、まるきり三年前に公園で出会った頃からサイドテールの長さしか変わってなかったから、再び顔を合わせた私はびっくりしたものよ。

でも、妹ちゃんはニコニコしてハルにゃん久しぶりーって言ってくれたの。これには私も同じ笑顔になるしかなかったわ。

団長が骨抜きになってしまえば、団員達の攻略なんて楽なもの。皆彼女を歓迎して練習そっちのけに構ったわ。

ここでも、鶴屋さんの傑出ぶりには驚かされたわね。毎日何を食べていたら、即席でグローブにて作り上げたワンちゃん――プードルだったわ――にて幼子を楽しませられるようになるのかしら。これには国木田くんも目を丸くしてたわ。

ただ流石に遊びたいざかりの子供――そういえば妹ちゃんって幾つくらいかしらね――を退屈させないでいるのは中々難しいものね。

ボール三つで上手にお手玉をしていたと思ったら、次に試合はまだかという乞いの言葉。間違っても恋の言葉じゃなくって助かったけれど、それでも私も自らの妹みたいにすら思えてきた妹ちゃんを退屈させるのは心苦しい。

だから、なんだか妹ちゃんの発言にざわざわしだした周囲を放って私は運営の人たちのところへ向かったの。

「……ふぅ」

もう準備万端にユニフォームを着込んだ大人達の間に学校指定ジャージで割り込むのは、流石の私でも少し気が引けたわ。

そもそも野球なんて、覚え込んだ涼宮ハルヒの予定表には《《見当たらなかった》》し、どうすればいいのか分かりもしない。せめて【あたし】っぽくと、胸を張って一番にくじを引いたわ。

ただ、思ったより固く折り込まれたそれを開くのに少しまごついちゃった私は、キャプテンだろう大柄の男性達が次々に自分たちが引いたローマ字を黒板横に立っている人に告げていく中遅れを取ってしまったの。

慌てながらも、破ることさえなく綺麗にくじを開いた私。折り目だらけのその真ん中に小さくあったのはAの文字。

「えっと、チームSOS団はAね! それで、相手は……」

大きく先頭のアルファベットを告げた私に、何故かどよめく周囲。その意味が分からないまま、私は第一グラウンドに指定されているようだったAことチームSOS団の対になるB、すなわち対戦相手の名前を見たわ。

「上ヶ原パイレーツ? ……なるほどね」

そうしてようやく私は野球のお兄ちゃんたちが騒いでいた意味を知ったの。

それは、どう見たところで練度足りてなさそうで九人ぴたりな人数の男女混合チームが、ここのところ大会三連覇中の大学野球サークルと当たってしまったことの哀れさから来たもの。

ああ、なるほどさっきから私の緊張なんて周囲の大人には筒抜けで、涼宮ハルヒの物真似だって虚勢としか受け取ってもらえていなかった。

これがやることなすこと自信満々な彼女だったら、決してナメられずにむしろその刺々しさで苛立たせてすらいたかもしれない。

でも、【私】だから心配されて、哀れまれてしまった。そんなの、とってもらしくないし、本意でも何もないのに。

他人の提案に乗っかり始めた野球で私は今、何をしたい。そんなの、決まってる。

SOS団の皆の価値を見せるために勝つ。そう、勝利ではっきりと白黒をつけてやるのだ。

【涼宮ハルヒ】は哀れなピエロなんかではなく、世界の中心で輝く主人公のような女の子だって。

「っ、痛……やってやろうじゃないっ!」

だから、思い切り自分の顔を両手の平で張った私は、まるで【あたし】のように改めて気炎を上げたの。

そして、後はジンジン痛みだす朱くなったほっぺに対する後悔ばかりを気にしてしまう。

「今のハルにゃん、ちょっと怖い……」

だから、戻ってやる気満々にアップを始めだす私をどうしてだか不安そうに見つめる彼女の声も、聞こえなかった。

今日は梅雨時にしてはおかしくて笑っちゃいたくなるくらいの雲一つない晴れ模様。お日様ニコニコってこういうことなのね。

時に練習を中断させていた雨の残滓、水たまりはしぶとく道の端っこに残っているわ。でも砂をまかれた上にトンボで均された野球場にぬかるみなんて見当たらない。

これはまるきり絶好の野球日和ってところかしら。私にただいま真っ赤に燃える闘魂にふさわしい、そんなとっても都合の良い日。

「眩しい」

流石に、これがおかしなこととは分かってる。きっと、最近随分と動きがぎこちなくなった私の中のそれこそ神の如き力が作用しているに違いないの。

でも、それだけ。余計な茶々はそれだけでいいのよ。【涼宮ハルヒ】は、SOS団はそんなとんでもないものがなくったって特別なはず。

「……はぁ」

勿論分かってるわ。友情を超大で唯一に感じるなんてそんなの、子供の夢でしかないこと。

とはいえ、少しくらい夢見たって良いじゃない。なにせ、かれこれ三年程度しか自己認識のない私はあたしよりもよっぽど幼い。その三年の軌跡の結実に、過分な意味を感じてしまったって仕方がないと思うの。

相手だってきっと今日のために私達以上に頑張ってきた。でも、そんな素晴らしい努力を相手にしたところで負けたくない。

そんな贔屓が、この胸の中のSOS団の皆に対する大好きによって起こっているのは、残念ながら間違いないわ。困ったものよ。

全く、こんなの【涼宮ハルヒ】どころか【私】らしくもない。でも、【あたし】の予定になかったただの友達だった筈の男子は靴紐を結び直しながら嫌に優しく笑んで、私に向かって言ったわ。

「それにしても良かったなぁ、いい具合に晴れてよ」

「ええ! これで雨天コールドだけはあり得ないわ! 後は素直に実力のぶつけ合いで結果を出すだけね!」

私の気持ちの乗りすぎた声は嫌に大きく響く。そこによくない兆候を覚えるのは、やっぱり彼ね。

何時もの呆れたというポーズを取ってから、キョンくんは戯けて言うの。

「やれやれ……対戦相手が決まってからこの方、ハルヒは随分と楽しそうだな。そんなに、初戦からクライマックスな現状は面白いもんか?」

「それは当然よ。優勝候補と一回戦目で当たるなんて、運が良いわ。疲れがない最高の状態で大会の一番に挑めるのよ? これは、チャンスが増したと考えた方が良いわね」

そう、口に出して私は改めてむしろ好機だと思い直したわ。相手は、三回もこの草野球大会で冠を頂いた強豪。そんな一番を真っ先に落とすことが出来るなんて、ラッキー。

私は思わず笑ってしまう。ああ、そういえば笑みってどこか獣の威嚇に似てる。少し加減しなければとする私に古泉くんは問ったわ。

「……チャンス、っていうのはひょっとすると」

「そうよっ! 今大会の優勝カップを北高に持って帰るチャンスに決まってるわ!」

「とーなると、準決と決勝がある来週もここに集まんなきゃダメかい? あたしとしてはそれもやぶさかじゃないけど、そう簡単に行くかい?」

親父っさんになんて誤魔化すのかがちょっと骨だねえ、と零しながらもケラケラ笑む鶴屋さん。

どうにも、皆が私を和ませる、というよりも落ち着かせようとしているというのは分かる。

それはそうよね。大会を楽しみましょうと先まで口にしていた団長が、急に優勝狙いに切り替わったら、ついていけなくなるのは当然。私だったら、文句を言っちゃうかもしれないわ。

その分、『チームSOS団』の皆は優しい。でも、優しすぎるのよ。私はそんなだからこそ真っ白きれいな星を欲しがってしまう。

こんな燦々太陽の下、星なんて見えるわけないけれど。でも手を組み願わずに、むしろその手で持って白球を握って。

「……行かせるわ」

太陽を睨みながら、断言する。私はどうしてもこの大切な友達の価値を、皆に知らしめたかった。

ロージンは付けすぎるほどでいい。

コントロールばかりが得意な私に球の荒れは天敵だから、よくよく白を指先にまぶすの。

ぽんぽんと風向きに流れていく白は、どこか間抜け。その尾っぽを見つめながらぼうっとしていた私を思ったのかしらね、少し緊張した面持ちの古泉くんが寄ってきたわ。

彼は借りた面を外し、笑顔も捨てて真っ直ぐ私に声をかけてくれた。

「涼宮さん……くれぐれも、ご無理はなさらないようにして下さいね」

「……ええ」

その心配に、短く返すことしか出来ないことを、私はとても申し訳なく思うわ。

でも、そんな頼りない返事に深々と頷いてくれた曰く組織の長たる高校生は、笑顔を戻して扇の要に座した。

そんな彼の忠心を見て、やっぱり私は早く彼に【あたし】を返してあげたいと強く思うの。

古泉くんの心配は当然よね。しばらく私はボールを握れなかった日があったから。

あの日、バッティング初心者なちょっと天使っぽいところのある周防さんによって私は強烈なピッチャー返しを浴びかけたわ。

華麗なフィールディングを見せるどころかその後腰を抜かして戦力外になったヘボピッチャーな私に合わせるようにその日の全体練習はなし崩しに終了。

そういえば、一度ごめんなさいをしてから周防さんはずっと私に付き添っていてくれたっけ。悪かったのは、彼女の性能を過小評価していた私の方だったのにね。

まあ、そんな自業自得であっても恐怖を知ったら震えるのは当然の反応。それからちょっと、ボールに触れる指先が落ち着かなくなったのよね。

『……すまん』

『大丈夫よ、こんなの』

ピッチャーが、球にもろくに触れられない。そんな中、皆は私に無理は止めろと言ったわ。谷口に至っては、勝手に自分のせいとして申し訳無さそうにしちゃって、見てらんなかった。

だから、私は。

『ほら』

【力】づくで震えを抑えて、皆と一緒にレクリエーションを再開したの。そして、更にこんなに力んじゃった今がある。

「ふぅ……」

プレイボール前の、マウンドにて溜息を一つ。それでも、心は落ち着かない。

正直なところ、怖いわ。知らないこと、周防さん、そして私が何時か終わっちゃうこと、そんな全てが恐ろしくってたまらない。

でもね、だからって嫌いになるのだけは嫌なの。勝ちたい、しかしもし負けたとしても私はきっと誰も恨めない。

だって、きっと《《神様は自分の世界に嫌いなものを容れない》》だろうから。

「私は、誰かを嫌いって決めつけたくないのよ」

過分なほどの梅雨の陽光の下、私は、退屈にも世界が真っ白に光り輝いていることを望む。

コメント